Rittergut Schönborn

S. Wiedenbeck

Auszug aus dem Manuskript von Siglinde Wiedenbeck: Heimat in Ost und West. Bad Hersfeld 1989,

mit freundlicher Zustimmung von Wolfram Wiedenbeck.

Alle größeren Güter, deren erste Besitzer adlig waren, wurden Rittergüter genannt. Schönborn war ein solches Rittergut, dessen Besitzer um die letzte Jahrhundertwende häufig gewechselt hatten. Der letzte adlige Besitzer war ein Herr von Kalckreuth. Danach wurde das Gut von einen Bürgerlichen erworben, der es jedoch nicht halten konnte. Schönborn wurde nun von der Ritterschaft, die eine landwirtschaftliche Bank war, übernommen, vorübergehend mit einem Verwalter besetzt und zum Kauf angeboten. Da die Abwicklung eine gewisse Zeit in Anspruch nahm, konnte die Übergabe erst per 1. Januar 1911 erfolgen. Vater Otto erwarb das Gut für 460.000 Reichsmark.

Das Dorf und das Herrenhaus.

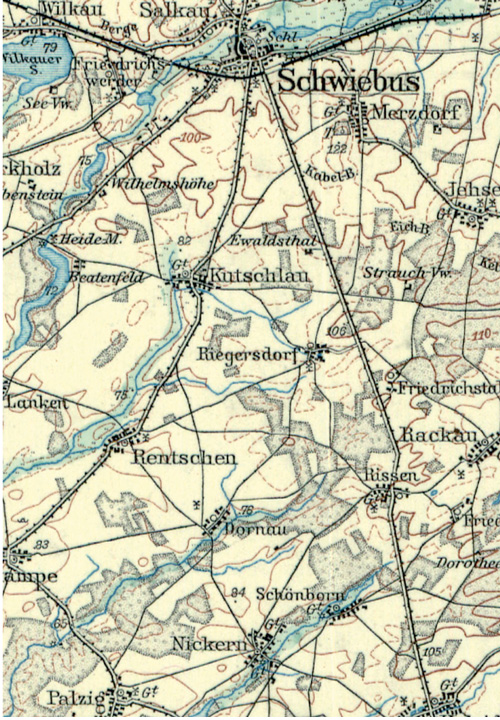

Das Dorf Schönborn hatte inklusiv der Bewohner des Rıttergutes einhundertundachtzig Einwohner und lag bis zur Stadtgrenze von Züllichau acht Kilometer und von Schwiebus zwölf Kilometer entfernt.

Schönborn war ein Kirchspiel und besaß eine sehr schöne Kirche, eine der ältesten des Kreises Züllichau-Schwiebus. Das Patronat ruhte auf dem Rittergut Schönborn, der Patronatsherr war der jeweilige Besitzer. Das Gutshaus entsprach einem geräumigen Landhaus mit fünfzehn Zimmern und reichlich Nebenräumen, dennoch von den Leuten auf dem Hof als Schloss bezeichnet. Es hatte die Ausmaße von 18 x 32 m, also 576 qm Grundfläche. Wenn man die dicken Mauern abzieht, blieben noch mindestens 450 qm Wohnraum im Erdgeschoss übrig. Vorn war das Haus ebenerdig, nach hinten fiel das Gelände zur Wiese hin ab, sodass es von der Rückseite ebenerdig in die Küche, die Wirtschaftsräume, Keller und den Milchkeller unter dem sog. „Dom“ ging. Das Haus stammte an sich aus dem frühen Mittelalter, wurde aber während des 30-jährigen Kriegs (1618–1648) zerstört, nur ein kleiner Teil um den „Dom“ herum und die Kellerräume blieben erhalten. Danach wurde es wieder aufgebaut. Der Dom war früher eine kleine Hauskapelle, denn es befand sich bis zum Schluss ein Taufbecken darin. Die Wände des Doms waren mehr als einen Meter dick. Daher wurde dieser bei den Wiedenbecks als kühler Vorratsraum benutzt. Im Obergeschoss befanden sich an den Giebelseiten einmal vier Zimmer und auf der anderen Seite drei Zimmer und die Wurstkammer. Auch im Obergeschoss waren um 350 qm Nutzfläche, damit betrug die gesamte Wohn- und Nutzfläche des Hauses über 1.100 qm! Um diese vielen Räumlichkeiten in Ordnung zu halten, wurde schon einiges Personal benötigt.

Das Rittergut und die Drei-Felder-Wirtschaft.

Das Rittergut Schönborn bestand aus den Hauptgut, im Dorf Schönborn gelegen, und dem zweieinhalb Kilometer entfernten Vorwerk Dorotheenhof. Das Hauptgut war 940 und das Vorwerk 312 Morgen groß. Dort baute Vater Otto in den Zwanzigerjahren eine große Schweinezucht und -mast auf.

In dem Vorwerk wohnten zwei Arbeiterfamilien, während auf den Hauptgut elf Familien sowie Vogt und Gärtner beschäftigt waren, ebenfalls drei ledige Frauen. Diese vielen Leute waren erforderlich, um die Arbeiten in Sommer zu verrichten. Zur Kartoffelernte kamen noch 15–20 Hackerinnen zusätzlich aus der näheren Umgebung dazu.

Damals war die Drei-Felder-Wirtschaft üblich, d. h. Hackfrucht (hauptsächlich Kartoffeln), Wintergetreide (Roggen und Weizen) und Sommergetreide (Hafer und Gerste) wurden im Wechsel auf den einzelnen Schlägen angebaut. Diese Einteilung der Felder in Schläge ist wichtig für die Fruchtfolge. Ein großer Teil der Arbeiten wurde damals hauptsächlich von Hand gemacht.

Zum Roggenmähen wurden allein zwölf Männer mit Sensen eingesetzt, während die Frauen das gemähte Getreide abrafften, zu Garben banden und in Hocken aufstellten. Auf den leichteren Böden wurde Roggen schon mit Selbstbinder gemäht, wie auch Hafer, Gerste und Weizen. Wenn das Getreide trocken war, wurde mit sieben bis acht Gespannen (ein Gespann: zwei Pferde und ein Kutscher) eingefahren. Das Einfahren bestand aus folgenden Arbeitsgängen: Jeweils zwei Gespanne bildeten ein Paar, die gleichzeitig auf den Feldern von je einem Kutscher, einem Aufstaker und zwei Frauen beladen wurden. Diese zwei Wagen fuhren dann vollbeladen in die Scheune und wurden von den Kutschern abgestakt und von je fünf Leuten in den Scheunengefachen eingebanst.

So ging das im Wechsel, bis die Ernte von den einzelnen Schlägen eingefahren war. Das Getreide blieb größtenteils bis zum Winter in den Scheunen liegen und wurde erst dann gedroschen. Während des Einfahrens wurden also vierundzwanzig Leute und ein Mann zum Nachrechen benötigt. Das geschah mit einem dreimeter-breiten Gerät, vor dem ein Pferd angespannt war.

Die Getreideernte begann gewöhnlich an 21. Juli und dauerte bis zum Ende den Monats August, je nach Sorte und Wetterlage. Diese Ernte würde heute mit den modernen Maschinen (Mähdrescher und Selbsttrockner) mit vier Mann in kürzerer Arbeitszeit bewältigt werden. Dabei ist das Getreide bereits gedroschen, während dafür früher nochmal fast zwanzig Tage mit mindestens fünfzehn Leuten benötigt wurden.

Der Dreschsatz bestand aus einer Dampflokomobile, Dresch-kasten und Strohpresse. Nachdem das Gut Schönborn in Jahre 1914 elektrifiziert worden war, wurde die Dampflokomobile durch einen Elektromotor ersetzt.

Vor und nach der Getreideernte wurde auf den Wiesen Heu gemacht. Bis 1930 mussten die Männer das Gras mit Sensen mähen, weil die Wiesen sehr nass waren. Danach waren sie trockengelegt, d. h. der kleine Fluß Lupenze wurde begradigt und die Nebengräben tiefer gelegt. Durch diese Maßnahme war es dann möglich, auch für die Heuernte Maschinen einzusetzen; auch die Qualität des Heus wurde dadurch verbessert.

Der Nachteil war jedoch, dass der Grundwasserspiegel der Felder bis auf eine Entfernung von annähernd eineinhalb Kilometer um fast zwei Meter sank. Dadurch trockneten ungewollt zwei Feldteiche aus, ebenfalls bei Nachbar Schade zwei Teiche. Da diese Trockenlegungen im Laufe der Jahrzehnte allgemein vorgenommen wurden, ist nicht auszuschließen, dass das jetzige Waldsterben auch darin eine Ursache hat. Schönborn hatte außer den zwei ausgetrockneten Teichen noch einen größeren Feldteich, der im 19. Jahrhundert als Tongrube für die damals zum Gut gehörende Ziegelei diente. Außerdem waren zwei größere Fischteiche am Hof gelegen, die jedes Jahr in Herbst abwechselnd abgelassen und abgefischt wurden, wobei die heranwachsende Jugend großen Anteil hatte. Es wurden vorwiegend Karpfen und Schleien gefangen, ab und zu auch einige Aale. Im Ziegeleiteich befanden sich wohl auch Karpfen und Hechte, aber die müssen uralt geworden sein, denn es wurde dort nie einer geangelt, sondern nur Karauschen, die als Bratfisch vorzüglich schmeckten. Die Teiche wurden ‚Pfuhl‘ genannt, z. B. Eichpfuhl, Stegpfuhl, Räuberpfuhl und Moospfuhl.

Nach der Getreideernte wurden die Felder zur Herbstbestellung vorbereitet und eingesät. Eine wichtige Stellung nahm der Zwischenfruchtbau ein, wofür Lupinen und Seradella ausgesät wurde. Dieser Zwischenfruchtbau diente als Dünger für den Hackfruchtbau des folgenden Jahres. Die Seradella wurde bereits in den um fünfzig Zentimeter hohen Roggen in Frühsommer von Hand eingesät. Für die Lupinen wurde schon zwischen den noch zum Trocknen stehenden Roggenhocken der Boden geschält und danach mit der Maschine die Lupinen eingedrillt. Diese Felder wurden dann erst im Frühjahr umgepflügt, bevor die Kartoffeln gesteckt wurden.

Im September begann auf 300 Morgen die große Kartoffelernte, die sich bis Oktober hinzog, bedingt durch verschiedene Kartoffelsorten. Bis 1922 wurden die Kartoffeln von ungefähr fünfundzwanzig Hackerinnen von Hand gehackt, von deren Familienangehörigen in Körbe gelesen und auf bereitstehende Wagen geschüttet. Insgesamt waren bei der Kartoffelernte bis zu hundert Leute auf einmal im Einsatz!

Die vollen Wagen wurden dann mit Gespannen zu einen Platz in Hofnähe gefahren, dort von zwei bis drei Arbeitern zu Mieten geschüttet, dick mit Stroh bedeckt, worauf nochmals eine dünne Erdschicht kam. Erst im Spätherbst wurden diese Mıeten dick mit Erde beschüttet, um die Kartoffeln auf diese Weise vor Frost zu schützen. Ein Teil (Fabrikkartoffeln) wurde gleich zum fünf Kilometer entfernten Bahnhof Nickern gefahren und dort in Waggons verladen, worin sie zu Stärkefabriken und Brennereien befördert wurden.

Bei den eingemieteten Kartoffeln handelte es sich hauptsächlich um Elite-Saatzucht, die im Frühjahr erst sortiert und verladen wurden. Erst ab 1923 wurden Kartoffelrodemaschinen eingesetzt. Das passte den Hackerinnen nicht, weil sie glaubten, dadurch weniger verdienen zu können, was aber nicht der Fall war. Es war im Gegenteil so, dass den Frauen die Arbeit erleichtert wurde. Nur die auswärtigen Hackerinnen wurden mit der Zeit überflüssig.

Als Vater Otto Schönborn übernahm, existierten dort um dreißig Milchkühe, eine Schafherde, achtzehn Arbeitspferde und vier Kutsch- und Reitpferde. Als erstes wurde der Kuhstall reduziert und die Schafherde abgeschafft, da nicht genügend Futter vorhanden war. Es blieben ungefähr acht bis zehn Kühe übrig, deren Milch für den Gutshaushalt und die Deputatfamilien benötigt wurde. Fünf Deputatfamilien hatten ihre eigene Kuh. Diese Kühe waren im Kuhstall des Gutes untergebracht, wo sie auch vom Gut aus gefüttert wurden. Die Deputatfamilien hatten außerdem ihre eigenen Schweine, Gänse und Hühner und ihren Gemüsegarten. Zum Deputat gehörten pro Familie vierzig Zentner geschüttete Kartoffeln, dazu – je nach Familiengröße – einen viertel bis einen halben Morgen Kartoffelacker, der vom Gut bestellt und gedüngt wurde. Sie erhielten außerdem pro Jahr achtzehn Zentner Roggen, vier Zentner Weizen und vier Zentner Futtergetreide. Sie hatten freie Wohnung und Feuerung. Alle erhielten Stundenlohn und während der Ernte Akkordlohn.

Der Kuhstall wurde vom Schweizer, wie die Melker genannt wurden, besorgt, die Pferde von den Gespannführern. Und diese Arbeit war Tag für Tag, Sommer wie Winter und an Feiertagen, zu verrichten. Lenger, der Vogt, hatte die Aufgabe, die Frauen und Männer bei der Arbeit zu beaufsichtigen und nebenbei auch die Arbeiten eines Stellmachers zu verrichten, also Wagen, Räder und Deichseln zu reparieren. Eckert war der Herrschaftskutscher, der die Kutsch- und Reitpferde besorgte. Nachdem 1925 das erste Auto, ein Horch, angeschafft wurde, machte er dann den Führerschein und war auch Chauffeur. Eine besondere Stellung nahm der Gärtner Kubsch ein, der zugleich als Förster für den kleinen Waldbesitz fungierte. Der Garten war um 26.000 qm groß. Es wurden Spargel, Erdbeeren und alle Obst- und Gemüsearten für den Verkauf angebaut. Dazu gehörte auch ein großes Treibhaus. Die Haupteinnahme des Treibhauses wurde durch den Verkauf von Marschall-Niel-Rosen erzielt.

Der Park war in drei Terrassen angelegt mit einen Höhenunterschied von achtzehn Metern, Akazien, Rüstern, Kastanien, Buchen, Weimutskiefern, eine hohe Tanne, Ahorn, viel Flieder, andere blühende Sträucher und Rasenflächen gaben dem Park ein abwechslungsreiches Bild. Im Garten und im Park hielten sich viele Fasanen, Hasen und Kaninchen auf, manchmal fanden sich sogar Rehe dort ein.

Die Schönborner Gutsjagd wies einen sehr guten Rehbestand auf, auch einen sehr guten Fasanenbestand sowie Rebhühner. Der Hasenbestand konnte sich ebenfalls sehen lassen. In einigen Waldteilen gab es Kaninchen und auf den Teichen und auf dem Fluss Wildenten. Pro Jahr wurden um dreißig Stück Rehwild geschossen. Auf den Treibjagden wurden ca. hundert Hasen erlegt, aber nur mit höchstens zwölf Schützen, dafür mit mindestens fünfzig Treibern.

(Foto u. Kartenmontage: H. Habermann)