Meine ganz persönlichen Erlebnisse in Kriescht 1934–1945

Meine ganz persönlichen Erlebnisse in Kriescht 1934–1945

Meine Geburt

Wie das nun alles bei meiner Geburt gewesen sein soll, wurde von meiner Mutter wiederholt erzählt. Ein Glück, dass ich die ganze Geschichte überstanden habe. An dem 18. Februar 1934 war es bitterkalt, minus 15–20 Grad und ich war für diesen Sonntag noch gar nicht vorgesehen. Gegen Abend stand meine Mutti am warmen Kachelofen und plötzlich gingen die Wehen los. Mein Vater heizte schnell im Schlafzimmer den Kanonenofen auf Volldampf und Fräulein Müller rief die Hebamme Frau Klix herbei. Um 22 Uhr 30 habe ich dann das Licht der Welt erblickt. So doll hat sich mein Papa wohl nicht gefreut, denn nach meiner Schwester Hildegard Johanna Emma, die 4 Jahre zuvor geboren wurde, auch an einem Sonntag, sollte ich ein Junge sein. Jedenfalls wurde das Kanonenöfchen von meinem Papa fleißig weiter beheizt, und so muss sich durch die Hitze das Bettgestell der tapferen Wöchnerin entleimt haben und plötzlich glitten Mutter und Tochter in die Schräge. Die erste Nacht verbrachten wir dann zu dritt in Papas Bett.

Wie ich zu meinem Vornamen gekommen bin

Gleich am 19. Februar ging mein Vater zum Gemeindebüro, um seine zweite Tochter anzumelden.

Der Bürgermeister Steinborn: Na, Artur? Was ist es?

Mein Papa: Wieder ein Mädchen…

Steinborn: Na ja, Artur, denn trinken wir erst einmal einen Kümmel.

Am Ende müssen es wohl mehrere Kümmel gewesen sein und die offizielle Namensgebung von Mutti endete etwas verwischt. Mutti und Papa waren sich einig: ANNE-LORE.Daraus wurde mit Papa, Steinborn und Kümmel: HANNELORE. Auf Hannelore waren sie wohl noch gekommen, aber mein Papa bestand darauf, dass da hinten noch was dran war und da kamen sie gemeinsam noch auf CHRISTA (???). Mit Hannelore-Christa bin ich nun durchs Leben geschaukelt.

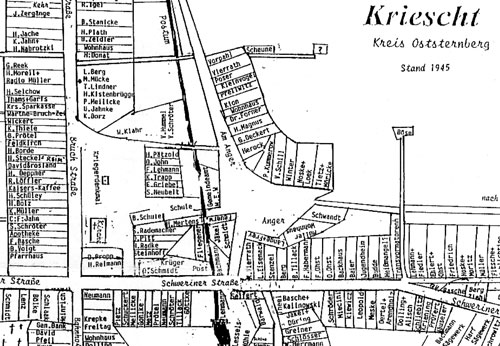

Mein Berufswunsch

Eines Tages sollte ich für meinen Papa einen Brief zum Gemeindebüro bringen. Ich war etwa fünf Jahre alt und mächtig stolz, dass mir mein Papa einen so wichtigen Auftrag gegeben hat und ging sofort los. Ich musste auf die andere Straßenseite, was in Kriescht ungefährlich war, weil höchstens mal ein Pferdefuhrwerk herangeholpert kam, ging über Ritters Brücke, die über die Postum führt, dann etwas nach rechts und schon stand ich vor dem rosa angestrichenen Gemeindebüro. Übrigens gab es neben dem Gemeindebüro auch einen Kindergarten, in den wir drei Kinder aber nicht gehen mussten. – Damals kam ich mir vor, als hätte ich eine Weltreise unternommen. In Wirklichkeit waren es vielleicht 200 Meter. Über den Bürotisch konnte ich nicht gucken, aber auf Zehenspitzen konnte ich mich mit dem Brief bemerkbar machen. Der Bürgermeister, Herr Steinborn, ein gut aussehender dunkelhaariger Mann in den besten Jahren, beugte sich über die Barriere, nahm den Brief entgegen und fragte mich, was ich denn mal werden wollte? Knapp und voller Überzeugung war meine Antwort: Ick werde ‚mal Nackttänzerin.

Beim nächsten wöchentlichen Treffen des Gesangsvereins in der Gastwirtschaft von Donaths wurde der Berufswunsch meinem Papa mitgeteilt. Die Auswertung erfolgte am nächsten Morgen am Frühstückstisch…

Wie Johanna ihren Laden verlor

Die ersten Kriegsjahre ab 1939 waren für uns Kinder ohne großen Schrecken. Kein Fliegerangriff, kein Hunger; Schule normal, ein ordentliches Zuhause; bis auf den Umstand, dass fast alle Familienväter im Krieg waren und die Frauen allein zurecht kommen mussten. Unsere Mutter schien alles im Griff zu haben. Sie führte ihren Laden weiter, meine Schwester lernte bei Herrn Pauck in der Mühlenstr. Akkordeon. Mein Bruder interessierte sich nur für die Tiere in der Landwirtschaft und hat Proetels Pferde gestreichelt. Ich war nach der Schule mit Renate Hartmann nur auf Achse im Dorf. Die acht Wochen Sommerferien in der Badeanstalt waren unsere Malediven.

Ab 1942 gab es im Dorf viele Kriegsgefangene, wie Polen und Franzosen. Sie wurden zu Zwangsarbeit auf die Bauerhöfe verteilt. Wir Kinder durften nicht mit den Zwangsarbeitern sprechen. Das wurde uns in der Schule eingedrillt. Ich habe das alles gar nicht so recht verstanden und sah keine Gefahr in der Nachbarschaft mit den Fremden zu quatschen. So kam es dazu, dass André, der Franzose von Bauer Proetel, mich bat meine Mutter zu fragen, ob er für sich und die anderen Gefangenen eine Schachtel „Cremeschuh“ haben könnte. In meiner Hilfsbereitschaft habe ich aus dem Laden eine Schachtel ERDAL in seinen Besitz befördert. Die geputzten Schuhe der Franzmänner fielen natürlich auf und die Aufseher prügelten die Herkunft der Schuhcreme aus ihnen heraus. Daraufhin musste Mutter den Laden schließen, aber sie hat mich für mein „Vergehen“ nicht bestraft. Von da an mussten wir zu viert von 201,10 RM – dem Soldatenlohn unseres Papas leben. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen verkaufte sie trotzdem die Restbestände aus dem Laden.