Auszüge aus handschriftlichen Aufzeichnungen von Rosemarie Borchardt aus Wallwitz aus den Jahren 1951/52

Sie beginnen Ostern 1945. In russischer Gefangenschaft

Teil 2

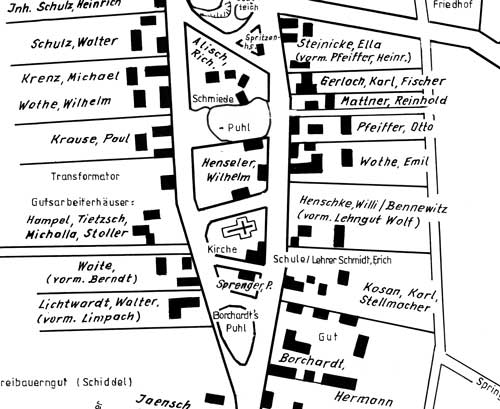

Namen s. Ortsplan Wallwitz

… Fortsetzung

Jetzt, nach vierwöchiger Gefangenschaft bemerkten wir zum ersten Mal, dass es inzwischen Frühling geworden war. Der Anblick von saftigen Rasenflächen und Birken in jungem Grün war unendlich wohltuend, nachdem wir in den letzten Wochen nichts als Stacheldraht und kahle Bretter gesehen hatten. Endlich war der Marsch zu Ende, doch auch hier erwartete uns wieder eine Barackenstadt, aber eine andere, als wir sie bisher gewohnt waren. Es gab freundliche Grünanlagen und blühende Hecken. Die Baracken hatten weiß gestrichene Fensterkreuze und waren in lauter kleine Räume unterteilt, wohl ehemals Ein- und Zweibettzimmer. Später erfuhren wir, dass diese Baracken zur Posener Messe gehörten und Unterkünfte für Aussteller und Messebesucher waren. Sie lagen recht zentral in der Stadt. Jetzt sollten sich allerdings jeweils zehn Frauen so einen kleinen Raum teilen. Der Fußboden war unser Bett, denn außer einem Schrank oder einem Tisch in einzelnen Zimmern gab es keine Möbel. Wie die Heringe lagen wir nebeneinander, aber wir lagen, und das war zuerst die Hauptsache. Noch am ersten Abend wurde in jeder Baracke eine „Barackenälteste“ bestimmt, meist junge Polinnen, die gut deutsch konnten. Leider mussten wir schon am ersten Tag die blühende Herrlichkeit draußen verstümmeln. Überall sollte nämlich gekehrt und gefegt werden und weil es keine Besen gab, wurden Sträucher und Hecken geplündert. Auch der lange Flur in der Baracke musste befehlsgemäß jeden Tag nass gewischt werden. Und womit? Natürlich mit Kleidungsstücken aus unseren ärmlichen Vorräten. Bald sah unsere anfangs blühende Umgebung staubig und grau aus, die Büsche waren zerzaust und der Rasen zertrampelt. Die kleinsten Verstöße gegen die Lagerordnung oder Aufmüpfigkeit wurden mit Bunker geahndet.

Die Tage schlichen dahin. Beim ersten Morgengrauen war Wecken. Danach mussten Mädchen mit großen Milchkannen Essen aus der Küche holen. Morgens gab es einen halben Liter dünne Suppe, zuerst fast immer irgendein Maggierzeugnis aus alten deutschen Heeresbeständen, mittags ebenfalls einen halben Liter etwas dickere Suppe und nachmittags ebenso viel undefinierbaren Kaffee oder Tee. Aber die Getränke waren schön warm. Außerdem bekam jede von uns pro Tag ein Stück Brot, aus dem sich etwa fünf bis sechs Scheiben schneiden ließen. Leider war das Brot oft nahezu ungenießbar, wenn z.B. die Backformen mit Petroleum oder Maschinenöl eingefettet worden waren. Oder das Brot bestand aus Kastanienmehl oder anderen Ersatzstoffen und war klitschig und schwer. Im Vergleich zum Schwiebuser „Schweinefutter“ schmeckten die knappen Suppenrationen aber herrlich.

Jeden Abend war Appell. Die Lagerkommandantin und der Kommandant gingen von Baracke zu Baracke, ließen durchzählen und kontrollieren stichprobenartig die Zimmer. Ab und an machten sie uns drauf aufmerksam, dass wir niemals vergessen sollten, wo wir uns befinden, nämlich in einem russischen Konzentrationslager. Solche Erinnerungen erfolgten meist dann, wenn wir aus Langeweile ein wenig gesungen oder irgendetwas gespielt hatten. Trotz der Trostlosigkeit im Lager setzten wir uns mit einer gewissen Wurschtigkeit und Humor darüber hinweg. Die Hoffnung auf baldige Heimkehr hielt uns oftmals aufrecht. Anfang Mai schrieb eine Mitgefangene folgendes Gedicht:

Wir fuhren durch Stadt und Land,

bis auf einmal der Zug in Posen stand.

Als die Mittagssonne heiß hernieder brannte,

die Wache mit uns durch Posens Straßen rannte.

Wir landeten in einem Lager fein

und richteten uns unsere „Zimmer“ ein.

Sehnsüchtig warten wir auf den Entlassungsschein.

Unsere Hauptbeschäftigung, es ist zum Grausen,

ist auch hier immer das Entlausen.

Die lieben Tierchen sind für Menschenblut sehr empfänglich,

und wie Haustiere sehr anhänglich.

Doch scheint die Sonne, nehmen wir unsere Decken,

und alle Viere wir dann von uns strecken.

Das Essen ist ja hier ganz schön,

nur Maggisuppe kriegen wir hier zu viel zu seh‘n.

Wird uns dereinst die Heimat winken,

werden wir meilenweit nach Maggi stinken.

Ist abends der Appell beendet wieder,

singen wir oft schöne Lieder,

und dann haben wir schließlich zur Nacht

unser Lager auf der Erde zurechtgemacht.

Doch am andern Tag, o je,

tut uns jeder einzelne Knochen weh!

Aber, was macht uns das schon aus,

die Hauptsache wir kommen bald nach Haus‘.

Dann denken wir an kein Lager mehr,

sondern flitzen zu Mutter wie die Feuerwehr.

Doch leider ist es noch nicht so weit,

es dauert vielleicht noch lange Zeit.

Darum wollen wir uns die Zeit verkürzen

mit Gesang, Spiel und lustigen Witzen.

In der Zwischenzeit ist auch um dieses Lager ein hoher doppelter Stacheldrahtzaun mit Wachtürmen gewachsen. Zwischen beiden Zäunen tiefe Gräben und alle paar Meter ein Schild: „Vorsicht! Nicht berühren, Starkstrom!“ Aber wir durften uns dem Zaum sowieso nicht nähern, denn der Posten auf dem Wachturm hatte Befehl sofort zu schießen. Zum Glück kam es aber nur zu Warnschüssen! Hinter dem doppelten Zaun befand sich wieder ein Männerlager. Dort sollen ungefähr 3000 Männer interniert gewesen sein.

Am 9. Mai mussten wir alle antreten und wurden über die bedingungslose Kapitulation Deutschlands unterrichtet. Aus diesem „freudigen“ Anlass befahl uns der Kommandant ein dreifaches „Hurra“ auf die rote Armee, „unsere Befreier“ auszubringen. Soviel Spott und Hohn war auch für die Stärksten unter uns zu viel. Die spärlichen Hurrarufe verloren sich in verhaltenem Schluchzen. Doch da nun der Krieg zu Ende war, hofften wir auf baldige Entlassung. Aber erst jetzt begann die eigentliche russische Zermürbungstaktik. Noch immer trugen wir den Russen den Kopf viel zu hoch. Sie entzogen uns jegliche Beschäftigungsmöglichkeit. Es war schon ein Fest, wenn wir alle vier Wochen einmal mit Kartoffelschälen in der Küche an der Reihe waren. An diesem Tag gab es auch einen Doppelschlag Essen, also ein doppelter Festtag. Später, als wir schon alle nur noch Knochengestelle waren, wurden einige Mädchen zum Arbeitseinsatz in die Stadt geschickt. Sie mussten dort in Häusern aufräumen und saubermachen. Von diesen Einsätzen gelangten einige Bücher ins Lager, die dann von Hand zu Hand gingen.

Alle vierzehn Tage mussten wir „baden“ gehen. Splitternackt mussten wir in zugigen eiskalten Räumen warten. Von dort kamen wir in überheizte Waschräume, wo uns russische Männer in Schüsseln heißes Wasser zuteilten. Währenddessen wurden unsere Kleider und Decken in eine Entlausung gesteckt, d.h. sie wurden vermutlich mit heißem Dampf behandelt. Wir bekamen sie jedenfalls versengt und verfärbt zurück, manchmal fehlte auch einiges. Nachdem wir diese Prozedur ein-, zweimal mitgemacht hatten, versuchten wir uns unter allerlei Vorwänden davor zu drücken. Aber das gelang nur sehr selten, selbst Krankheit war keine Entschuldigung.

Immer wieder ließ sich die Lagerleitung Neues einfallen. Eines Tages sollten wir „Frühsport“ treiben. Bereits fast zum Skelett abgemagert, mussten die Knochenbündel morgens turnen. Oft wurden ohnmächtige Mädchen vom Platz getragen.

Alle paar Wochen wurden die russischen Listen vervollständigt. Alle ca. 2000 Frauen mussten auf dem Barackenvorplatz antreten und dort Stunde um Stunde in glühender Sonne warten, bis endlich ihr Name aufgerufen wurde. Das war die sicherste Methode Todesfälle festzustellen. Wobei niemand das genaue Todesdatum wusste oder wo die Toten begraben lagen. Zum Schluss waren in dem Lager etwa 300 Frauen und Mädchen gestorben. Auch Eva Wothe gehörte zu ihnen, sie starb in der Krankenbaracke angeblich an Diphtherie, aber wohl vor allem an ihrer Mut- und Hoffnungslosigkeit. Schon bevor sie ernstlich krank wurde, redeten wir Wallwitzer ihr immer wieder zu, doch zu essen, aber sie aß wie ein Vögelchen und erklärte, so einen Fraß könne sie nicht essen, ihre Mutter hätte immer so gut gekocht.

Oft mussten wir von einer Baracke in die andere umziehen. Dadurch wurden auch die Wanzen überall hingeschleppt und bald zu einer unerträglichen Plage. Außerdem übertrugen sie alle möglichen Krankheiten. Angina, Rose, Diphtherie und furchtbare Arten von Krätze forderten viele Opfer. Auch schwangere Frauen gab es im Lager. Sie hatten den Vorzug, dass sie nicht auf dem blanken Fußboden schlafen mussten, sondern auf der Rückseite von umgekippten Schränken liegen durften und hin und wieder einen Schluck verwässerte Magermilch bekamen. Die Neugeborenen starben meist schon in den ersten Tagen, oft zur Erleichterung ihrer Mütter, denn es waren fast alles Russenkinder.

Je weiter die Zeit fortschritt, desto trostloser wurde unsere Lage. Dauernd gingen Gerüchte über genaue Entlassungstermine um, die sich immer wieder als Fantasiegebilde erwiesen.

Die wenigen ins Lager geschmuggelten Bücher gingen von Hand zu Hand, und es war ein besonderes Glück, eines davon in die Finger zu bekommen. Gegen Brot handelten wir uns von Männern, die in den Baracken Reparaturen durchführten, Stricknadeln aus Fahrradspeichen oder Draht ein. Wir trennten Stricksachen auf und strickten sie neu, nur um die Zeit totzuschlagen. Anfangs fanden wir hier und da in den Schränken noch ‚Zimmerkarten‘ aus der Zeit der Messen. Sie waren unser einziges Schreibpapier. Natürlich waren auch Schreibstifte äußerst rar. Auf diese Karten schrieben wir Gedichte, aber auch Rezepte. Je schlimmer der Hunger wurde, um so mehr erinnerten wir uns alter Back- und Kochrezepte und schwelgten in Erinnerung an wunderbare Kuchen und Torten! Fast jede von uns war ein- oder mehrmals im Krankenrevier. Ich hatte mehrmals dicke Halsentzündungen. In dem Revier gab es zwar fast keine Behandlung, da die wenigen vorhandenen Ärzte fast keine Medikamente besaßen. Doch, Kaliumpermanganat zum Gurgeln gab es. Aber man brauchte bei den täglichen Appellen nicht mit anzutreten, und man bekam etwas mehr und manchmal etwas besseres Essen als die anderen. – Schlimmer hatte es dann Ingrid erwischt. Sie bekam eine geschwollene Backe, hohes Fieber, und es bildeten sich Pusteln in einem glühend heißen roten Gebiet auf der Backe. Ein Arzt kam vorbei, von dem sich später herausstellte, dass er gar keiner war. Er besah sich Ingrid und meinte: „Da zieht sich was z‘samm.“ mit hübschem Wiener Anklang. Aber mehr wusste er auch nicht. Mit größter Mühe trichterte ich ihr die dünne Suppe ein, damit sie mir nicht total verhungerte. Und dann machte ich ihr dauernd kalte Wadenwickel gegen das hohe Fieber. Es ging ihr ganz miserabel, und wir alle hatten große Angst um sie. Wir dankten dem Himmel, dass der „Arzt“ sie nicht auf die Krankenstation verlegt hatte, denn dort hätte ich mich nicht um sie kümmern dürfen. Inzwischen hatten wir unsere eigene Diagnose gestellt: „Gesichtsrose!“ Als es Ingrid schon wesentlich besser ging, stellte auch der Lagerarzt diese Diagnose und schickte Ingrid ins Krankenrevier.

So verging ein Tag, eine Woche, ein Monat nach dem anderen ohne bestimmte Aussicht auf Entlassung. Schon lange glaubten wir keinen Gerüchten mehr. Langsam wurde es empfindlich kalt. Die Baracken waren nicht heizbar und hatten nur dünne Wände. Im Geheimen überlegten wir bereits, wo wir wohl einen Weihnachtsbaum herkriegen sollten. Die Todesfälle häuften sich. Von den 2000 Frauen starben fast 300. Aber von den Männern starben prozentual noch viel mehr.

Alle hatten wir fürchterlichen Ausschlag. Ingrid hatte ihn so schlimm, dass Kopf und Hände vollständig mit Schorf bedeckt waren und sie fast keinen Handschlag selbst tun konnte. Wieder musste ich sie füttern. Wieder kam sie ins Krankenrevier.

Inzwischen war es Mitte Oktober. Neue Entlassungsgerüchte gingen um, denen wir keinen Glauben schenkten. Doch dann sollten plötzlich die Insassen der ersten Baracke mit Gepäck antreten. Sie erhielten ein Papier, einen Entlassungsschein?, und in der Küche offenbar etwas Proviant und kehrten nicht ins Lager zurück. Wir anderen warteten… Allerlei Vermutungen und Behauptungen machten die Runde. Allgemein nahmen wir an, nach Hause laufen zu müssen. Allerdings hatte sich auch schon rumgesprochen, dass wir nicht mehr in unsere Heimatorte zurückkehren dürften. Angeblich sollten die Kranken in einem Extratransport nach Hause befördert werden. Ich schlich mich zu Ingrid. Wir waren ratlos, denn in ihrem schlechten Zustand könnte sie nicht eine halbe Stunde laufen. Schweren Herzens entschlossen wir uns, an einen Krankentransport zu glauben und uns zu trennen. Endlich am 28. Oktober schlug dann also für mich die Stunde der Freiheit. Zu meiner großen Freude erhielt ich mit dem Entlassungsschein meine Fotos und sonstigen Papierchen aus meiner Hosentasche zurück. Mein Reiseproviant bestand aus einem Brot, einem Esslöffel Zucker, etwas Salz und einer Handvoll von einer Art rohem Gulasch.

Damit standen wir vor den Toren des Lagers ziemlich hilf- und ahnungslos und zum ersten Mal uns selbst überlassen. Straßenschilder oder Wegweiser konnten wir nicht lesen, sie waren alle in Polnisch bzw. Russisch geschrieben. Freundliche Polen erklärten uns den Weg zum Bahnhof, und von ihnen erfuhren wir auch, dass wir mit dem Entlassungsschein den Zug benutzen durften. Kaum eine Stunde später saßen wir tatsächlich im Zug, der nach einiger Zeit den Posener Bahnhof in Richtung Westen verließ. In Sternberg hielt der Zug nicht, und wir durften auch sonst bei Halt nicht aussteigen. Alle Ortschaften waren von Deutschen geräumt. In Reppen endete die Fahrt. Im Wartesaal ohne Fenster und Türen verbrachten wir auf unseren Rucksäcken kauernd die Nacht. Am Morgen bot sich uns ein trostloses Bild des Reppener Bahnhofs, alles unvorstellbar dreckig und verkommen! Da erst in Frankfurt/Oder Deutschland beginnen würde, war Reppen Endstation der polnischen Züge. Unsere Weiterfahrt blieb dem Zufall überlassen.

Irgendwann langte ein Soldatentransport mit entlassenen Kriegsgefangenen an. In einem der mit Stroh ausgelegten Viehwagen suchten und fanden wir ein bisschen Platz. Doch der Kommandant des Zuges warf uns wieder hinaus, weil wir seine Genehmigung nicht eingeholt hatten. Da half auch kein Bitten und Betteln. Der Zug fuhr ohne uns ab. Gegen Abend kam ein neuer Transport. Diesmal waren wir klüger und holten uns erst die Genehmigung zur Mitfahrt beim Transportleiter. Die Soldaten räumten uns ein Plätzchen in einem Waggon ein. Bald nach Mitternacht ging dann endlich die Reise wieder los. Völlig erledigt trafen wir morgens so gegen acht Uhr endlich in Frankfurt ein. Erst jetzt glaubten wir, dass wir tatsächlich keine Gefangenen mehr und frei sind. Hier trennten sich ganz schnell unsere Wege, und plötzlich war ich allein. Frankfurt zeigte sich als tote, verwüstete Stadt. An einigen Straßenecken lagen verhungerte tote Soldaten oder Flüchtlinge. Aber mich erschütterte nichts mehr und ich nahm nur unbewegt meine Umgebung zur Kenntnis. An Ruinen und Häuserwänden las ich: „Wählt KPD!“, „Deine Partei die KPD!“ und ähnliches mehr.

In der zwar halbwegs aufgeräumten Ruinenstadt versuchte ich mich zurechtzufinden. Zuerst ging ich in Richtung Kleist-Schule. Auch sie war arg mitgenommen. Aber sie interessierte mich im Augenblick nicht. Ich wollte endlich einen bekannten Menschen treffen und ging in die Sophienstraße zu unserer Pension. Aber in dem ramponierten Haus wohnte niemand mehr. Ziellos kehrte ich um in Richtung Stadtmitte. Unterwegs begegnete mir ein Mädchen aus meiner Klasse. Sie starrte mich entgeistert an. Für sie muss ich wie ein Gespenst ausgesehen haben. Ohne große Unterhaltung drückte sie mir fünf Mark in die Hand und war schnell wieder verschwunden. Schließlich landete ich in der Lindenstraße vor der Tür unserer Klavierlehrerin, Frau Schönfeld-Schliebs. Die Haustür war nicht verschlossen, und so stieg ich die Treppen zu ihrer Wohnung hinauf. Ich klopfte und von innen wurde die Tür vorsichtig einen Spalt geöffnet. Und dann schloss mich Frau Schönfeld in die Arme und jubelte: „Kind, du lebst noch! Wie herrlich, komm rein!“ Sie bot mir zu trinken an. Zu essen hatte sie auch nur wenig, und so teilten wir uns meine und ihre Reste, und hatten ein wunderbares Mahl. Nachdem ich mich ein wenig gewaschen hatte, richtete sie mir ein Nachtlager auf dem Sofa mit weißer Bettwäsche! Ich kam mir vor wie im Himmel.

Aber schon am nächsten Morgen machte ich mich wieder zum Bahnhof auf, um zu versuchen nach Berlin zu kommen, wo ich meine Mutter vermutete. Gegen 15 Uhr erreichte ich schließlich Köpenick und nach zahlreichem Umsteigen endlich Wannsee. Nach einem langen Fußmarsch gelangte ich zu den winzigen Behelfsheimen am kleinen Wannsee, wo meine Großmutter und eine Tante gewohnt hatten. Aber nun lebten dort fremde Menschen und erklärten mir, dass meine Leute schon lange aus Berlin weggezogen seien. Also wieder zurück. In der Potsdamer Straße an einer Bushaltestelle traf gerade ein Bus ein, der nach Zehlendorf fuhr. Also stieg ich ein. Misstrauisch beäugte der Schaffner meinen Entlassungsschein und ließ mich schließlich ohne Fahrschein mitfahren. In Zehlendorf-West stieg ich aus und trottete die Bülowstraße entlang. Inzwischen war es fast dunkel. Und dann fiel mir ein Stein vom Herzen, das Haus von Großtante Lisa und Großonkel Arnold stand noch unversehrt. Es war Stromsperre, und ich konnte deshalb nicht klingeln. Nach mehrmaligem Klopfen hörte ich endlich Schritte und eine Stimme fragte: „Wer ist da?“ „Ich.“ „Wer ist ich?“ „Na, ich bin‘s, Rosemarie!“ Noch immer misstrauisch lugte Tante Lisa mit vorgelegter Kette durch den Türspalt und öffnete dann schnell die Tür ganz. „Erika, komm ganz schnell!“, rief sie ins Haus. Und dann standen sie alle um mich herum, Mutter, Harro, Tante Lisa und Onkel Arnold. Zwischen Lachen und Weinen gab‘s ein großes Umarmen und Küssen. Doch sofort erkundigte sich Mutter: „Himmi, wo ist denn Ingrid?“ Als ich ihr versicherte, Ingrid käme mit einem Extratransport nach, wollte sie mir nicht glauben und war schon fast überzeugt, dass Ingrid tot sei. So richtig geglaubt hat sie mir erst, nachdem Ingrid eine knappe Woche später endlich vor der Tür stand. Sie war auf dem Weg nach Hause fast verhungert, denn für die Kranken war kein Proviant mehr übrig geblieben. Ihren Rucksack hatte sie wegen ihrer großen Schwäche in Friedrichsfelde in dem Heimkehrerlager gelassen, wo der Transport angekommen war, und den habe ich dann erst noch abgeholt. Nach der ersten Wiedersehensfreude fiel mir ein, dass ich ja sicher voller Läuse bin. Deshalb zog ich mich im Keller aus und wusch mich dort mit eiskaltem Wasser von oben bis unten. In irgendeinem Bademantel von Tante Lisa fühlte ich mich dann schon viel wohler.

Ingrid und ich, beide waren wir elend und krank. Unsere Lagerkleider waren total unbrauchbar geworden und es wurde schwierig, etwas zum Anziehen für uns zu finden. Anfangs konnten wir gar nicht so recht verstehen, was um uns vorging. Vom Lager mochten wir nicht erzählen. Auch Mutter hat uns praktisch nie erzählt, was sie erlebt hat, als sie und Harro (damals 8 J.) am 24. Juni 45 aus Wallwitz ausgewiesen wurden. Sie hatten nur eine Stunde Zeit zum Packen und so blieben Stammbuch und Geld auf dem Küchenschrank liegen. Die beiden waren praktisch von Wallwitz bis nach Berlin zu Fuß mehrere Wochen unterwegs gewesen und kamen völlig mittellos bei den Verwandten in Zehlendorf an. Von Vater gab es keine Nachricht, bis heute nicht.