Kriescht 660 Jahre

von Heinz Habermann

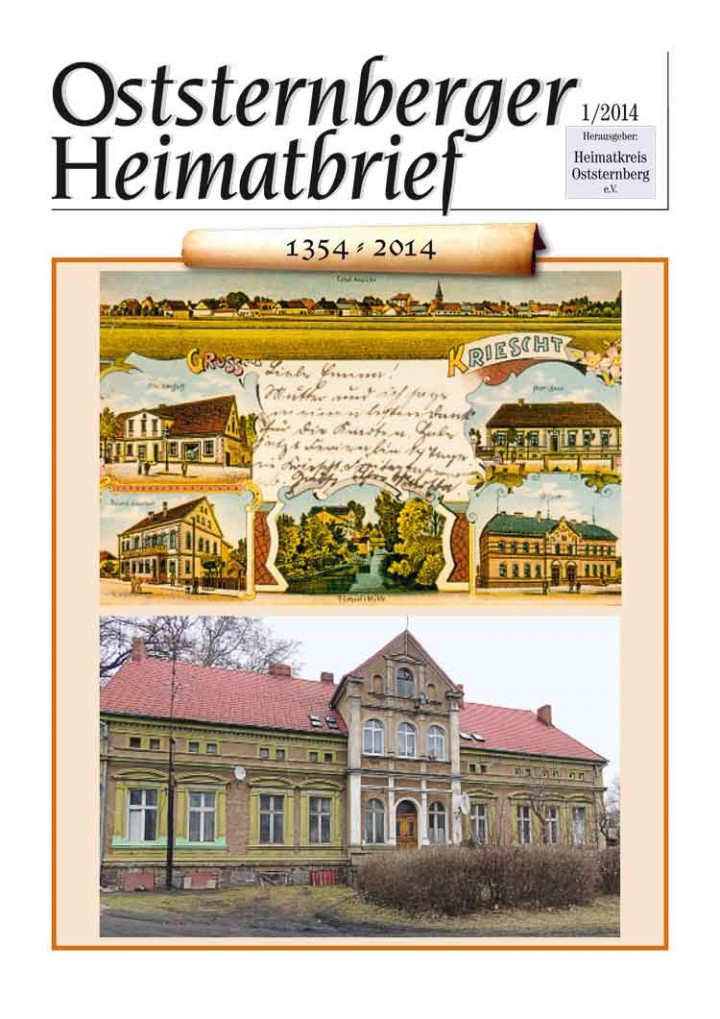

Ab wann zählt das Gründungsdatum eines Ortes? – Wenn es ein Chronist oder Urkundenschreiber erstmals erwähnt? Vor 660 Jahren betrat so Kriescht die Weltbühne.2

Der Chronist bemerkt am Anfang des 19. Jahrhunderts mit Bewunderung die erfolgreiche Aufwärtsentwicklung, von 40 auf 136 Feuerstellen.

Kriescht gehörte zu den bedeutendsten Orten im Lande Sternberg, war vor 660 Jahren das größte Zeidler3-(Imker)dorf der Mark. Es war um 1800 das größte Dorf im Sternberger Land. Die Fontane-Apotheke gehörte 1857-1860 Max Fontane, Bruder von Theodor Fontane.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte sich unser „Herz des linksseitigen Warthebruchs“ schon enorm weiter entwickelt. So haben wir das im letzten Kapitel von „Heimatglocken leise klingen“ erfahren können.

Persönlich habe ich meine Erinnerungen an Kriescht aus der Kindeperspektive vermischt mit den zahlreichen Berichten meiner Eltern und von Heimatfreunden. Mein Vater kannte „das ganze Warthebruch“ und Besuche der „Grünen Woche“ in seiner Begleitung im Berlin der fünfziger Jahre waren angefüllt mit Begegnungen vieler Warthebrücher und Zielenziger. Da waren schnell mit der Frage „weißt du noch …?“ oft spannende Berichte angestoßen.

Als Kinder tippelten wir die Schweriner Chaussee aus Richtung Beatenwalde – Lehmbahn-Bahnhof Beaulieu kommend, am Judenfriedhof die Straßenseite wechselnd, zum Zirkus nach St. Johannes und zu Verwandten, wie Brunnenbauer Boelke in der Sonnenburger Straße. Was mir vom Kriescht der Kriegszeit besonders in Erinnerung geblieben ist, sind die Reklameschilder der

An dieser Stelle möchte ich nicht meine Erinnerungen ausbreiten sondern dankbar unserer Vorfahren im Sternberger Land, hier besonders der Krieschter, gedenken. Sie haben mit Zähigkeit und Erfolg dieses Land aufgebaut. Dies hat den Chronisten zu dem Satz über die „sehr vorteilhafte“ Veränderung veranlasst. Er meinte zwar besonders die Einwohnerzahl – aber nur dort, wo man sich wohlfühlt, erhöht sich die Einwohnerzahl – oder?

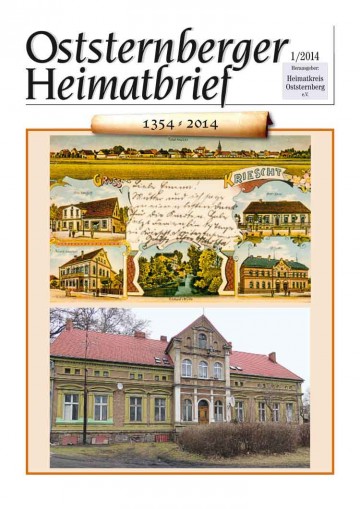

Das untere Bild der Titelseite zeigt uns das Wohnhaus4 zu Kruschels Mühle im Februar 2014. Diese war vormals Junkers Mühle. Von hier stammte die tatkräftige Ilse Junker. „Unser“ Karl Kaiser, Zielenzig, hat sie im Januar 1928 geheiratet. Fünf Kinder gingen aus der Ehe hervor. Ilses Vater, Baumeister Otto Junker, baute in Zielenzig mit Kaiser die Siedlungshäuser für die Mitarbeiter seiner EWK (Elektromotorenwerke Kaiser).

Da wir gerade in der Bahnhofstraße sind, die Kleinbahnstrecke wurde stillgelegt und die Schienen demontiert. Die Bahnhofsgebäude dienen Wohnzwecken:

Eben haben wir als bekannte Größen Krieschts den Bruder Theodor Fontanes, Max, erwähnt und den Baumeister Otto Junker. Weiterer zweier Menschen möchte ich hier gedenken, die die kulturelle Schöpferkraft der Warthebruchmenschen repräsentieren:

Da ist zunächst Friedrich August Eduard Handtmann, am 28. Mai 1842 in Potsdam geboren und dort auch am 24. November 1912 verstorben. Er war ein deutscher evangelischer Theologe und Sagensammler.

Handtmann war von 1868 bis 1874 Pfarrer in Kriescht und Mauskow. Hier machte er die Bekanntschaft mit der Sage vom segenspendenden „Blutknödelbaum“.5

In HB2/2012 hatten wir über den Charakterbaum unseres Sternberger Landes und der Sage vom Blutknödelbaum, den der Templer Friedrich von Alvensleben bei der Oberförsterei Alt Limmritz pflanzte und dessen Ableger bei der Alten Ziegelei noch um 1870 köstliche Früchte spendete, berichtet.

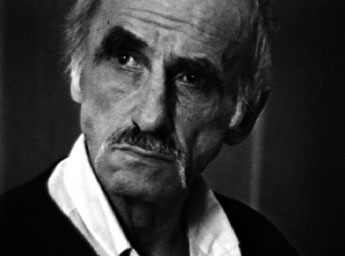

Der zweite ist ein Zeitzeuge mit tiefer Verbundenheit zu seiner Heimat und ein Großer der Theatergeschichte: Fritz Marquardt *15.07.1928 +4.03.2014 Theaterregisseur und Schauspieler aus Groß Friedrich.

Geboren am 15. Juli 1928 in Groß Friedrich bei Kriescht schien ein Leben als Landwirt vorbestimmt zu sein. Als die Sowjetarmeen durch unseren Kreis Ende Januar/Anfang Februar 1945 bis zur Oder vorstießen, lagen wir bis zum Kampf um die Seelower Höhen, Mitte April 45, plötzlich in einem hochbrisanten Aufmarschgebiet.

Der 16-Jährige wird von der Sowjetverwaltung als „Werwolf“ verdächtigt und nach Sibirien deportiert. Typhuskrank kehrt er zurück und trifft im Dezember 1945 seine Eltern in Seelow im Oderbruch, wo der Vater später eine Neubauernstelle erhalten wird.

Landarbeit genügt Marquardt aber nicht. An der „Arbeiter- und Bauernfakultät“ Potsdam legt er das Abitur ab und studiert Philosophie und Ästhetik an der Humboldt-Universität.

Dann machte sich der studierte Philosoph zunächst an der Berliner Volksbühne einen Namen, unter anderem mit den Heiner-Müller-Inszenierungen „Die Bauern” (1976) und „Der Bau” (1980). Nach Stationen in den Niederlanden (Kleist: Penthesilea (1973, Rotterdam)), in Mannheim, München und Bochum fand er am Berliner Ensemble, dessen Direktoriumsmitglied Marquardt dann zusammen mit Heiner Müller, Peter Zadek, Peter Palitzsch und Matthias Langhoff von 1992 bis 1995 war, eine neue Heimat.

„Fritz Marquardt gehörte dreißig Jahre zu den großen Stimmführern des deutschsprachigen Theaters: Unabhängig, unbestechlich, wahrhaftig. Theater war für ihn gesteigertes Leben. Ein rigoroser, ein unerschrockener, ein beispielhafter Mann ist am 4. März mit 85 Jahren in Pasewalk gestorben.“ (Frankfurter Rundschau, 5. März 2014)

Mit seiner Witwe Dorit Marquardt habe ich ein längeres Telefonat geführt. Marquardt hat aufmerksam unseren „Heimatbrief“ gelesen. Dies erklärt auch, warum in allen früheren Würdigungen und jetzigen Nachrufen der Geburtsort Groß Friedrich genannt wird. Marquardt war so unserer gemeinsamen Heimat verbunden. Frau Dorit Marquardt wird das Heft HB 3/2013 mit der Umgebungskarte von Kriescht und Groß Friedrich in das „Archiv Fritz Marquardt“ geben.

1 Handschriftlicher Text auf der Karte oben: „Liebe Emma, Mutter und ich sagen meinen besten Dank für die Karten .Habe jetzt Ferien, bin 14 Tage in Kriescht Freitag fahren wir ab. Gruß Ihre Martha“

2 Wohlbrück, Siegesmund W., Geschichte des ehemaligen Bistums Lebus, Teil 3, Berlin 1832 S. 448 f. In „Heimatglocken…“ VI (HB 3/2013) hatten wir Kriescht um 24 Jahre älter gemacht.

3 Die Zeidler waren aus heutiger Sicht „Raubimker“. Sie zerstörten beim Honigsammeln die Waben und Teile der Völker. So wäre auch die auffällige Abnahme der im obigen Dokument genannten Honigproduktion zu erklären

4 Frau Waltraud Finking geb. Kaiser hatte ein Bild dieser Mühle zur Heimatreise (mit Rudi Prestel) 1999 den Teilnehmern in einer Mappe mit anderen Bildern gezeigt. Das Bild ist seither verschwunden – Vielleicht ist ein ähnliches Bild irgendwo vorhanden und kann Frau Finking zur Verfügung gestellt werden.

5 Eduard Handtmann: Neue Sagen aus der Mark Brandenburg. Berlin 1883, S. 175