Heimatglocken leise klingen – V.

Nachdruck aus „Sternberger Kurier“ – Heimatzeitung für das Sternberger Land – Mitteilungsblatt für die Einwohner der Kreise Ost- und Weststernberg“ ab Januar 1952.

Begleiten Sie uns mit auf einer Fahrt in die alte Heimat, Ende der Dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts.Der „Reisebericht gibt auch den „Jüngeren“ unter uns einen guten Überblick über unsere Heimat „damals“. Folgen wir unseren Reiseführern nun und rufen in uns Erinnerungen wach an vielleicht noch vielen bekannte Namen und Orte. In den ersten vier Teilen sind wir von Reppen aus über Bottschow und Sternberg nach Lagow gelangt, haben dann Lagow verlassen und sind nun nach Tschetch-See, den Bechenseen, Schermeisel und Wandern an den Bürgersee und zur Stadtwald-schänke bei Zielenzig gelangt. Inzwischen haben wir uns in Zielenzig und bis Herzogswalde umgesehen und haben in Gleißen in der Gastwirtschaft bei Herrn Fuhrmann übernachtet. Jetzt geht es erst einmal weiter nach Königswalde, tagsdrauf dann über Waldowstrenk, Beatenwalde, Beaulieu nach Sankt Johannes. Da die recht lange Strecke keine großen Pausen gestattet, müssen wir wohl auf die geplanten Besuche in Beatenwalde verzichten. So können wir nur im Vorübergehen Gastwirt Otto Lindemann, der mit seinen Kindern Friedegard, Ulla und Hans („Hänschen“) zum Einkaufen nach Kriescht fährt, grüßend zunicken. Bei Lina Linke (früher „Kaufhaus Zimmler“) versorgen wir uns mit ein paar Bonbon und treffen im Hinausgehen Lehrer Bischof, der gerade seine Tochter Brigitte und ihre Freundin Hilde Jahn vom Bahnhof Beaulieu abgeholt hat. Am Bahnhof Beaulieu begegnet uns Pferdehändler Wilhelm Weide. Auch heute wieder freundlich lächelnd, einer Zigarre genüsslich Dampfwolken entlockend. Aber der Reihe nach, erst einmal nach Königswalde – H. Habermann

Königswalde

Von Müller-Rüdersdorf

Eine Königin des Waldes

Bist du wahrlich, wallt dein Kleid,

Aus dem grünen Samt der Wälder

Um dich Schönheit, licht und weit.

Und dein Stolz ein Seengürlel,

Herrlich schmückt mit lichter Zier

Krainich-, Lübbens-, Anken-, Jahnsee,

Krummersee sind Kleinod dir.

Immer, wenn ich so dich schaue,

Schön, doch allen Prahlens bar,

Spür ich es, dein stolzer Name:

Königswalde, — ja, ist wahr.

Nachdem wir uns im Gasthof bei Herrn Fuhrmann ausgeschlafen und mit gutem Appetit gefrühstückt haben, setzen wir unsere Wanderung nach der kleinsten Stadt des Kreises, Königswalde, fort und übergeben die Führung für diesen Reiseabschnitt unserem Landsmann Siegfried Giesche, der gemeinsam mit Herrn Pastor Falk – Königswalde den Reiseplan freundlicherweise vorbereitet hat und über unsere Wanderung durch die heimatlichen Fluren berichtet:

Wir besuchen kurz die Herren Direktor Wendt und Dr. Moll in Hohentannen und wandern über den Gutshof von Herrn Kruschel noch einmal von der Ostseite zum Ankensee. Hier an der Straße zwischen Königswalde und Arensdorf, wo die Verbindung zwischen dem Anken- und Lübbensee besteht, und das Mühlenfließ von der Bahnstrecke überquert wird, halten wir ein wenig inne und schauen dem Spiel der kleinen Fische unter der Brücke zu. Dann setzen wir unsere Wanderung in Richtung Arensdorf fort und gelangen so an die Stelle der früheren Schweinemästerei, die den Namen Trinkeinmal trägt. Die Straße ist von Akazien und Birken beschattet, sodass wir es kaum merken, wie die Zeit im Plaudern vergeht. Zum Mittagstisch im Seeschlösschen (Bettin) kommen wir bestimmt nicht mehr zurecht, und so begnügen wir uns damit, am Ufer des Lübbensees auf der dem Mäuseturm gegenüberliegenden Halbinsel eine Pause einzulegen. Bei der dann folgenden Uferwanderung bis zum Tonnenwinkel haben wir ausreichend Gelegenheit, die Schönheiten des Lübbensees mit seinen beiden Inseln zu bewundern. An der kleinen katholischen Kapelle vorbei, die erst im Anfang der Dreißigerjahre erbaut worden ist, nähern wir uns nun schnell der Stadt.

Im Seeschlösschen bei Frau Bettin kommen wir gerade zum Nachmittagskaffee zurecht. An sich hätten wir heute genug gesehen, aber die Badeanstalt mit der Bootsvermietung, am Krainichsee gelegen, lockt uns doch. Wir raffen uns also noch einmal auf und haben nach einem Bad und dem Gebrauch der Rutschbahn das Glück eine Anzahl freier Boote von Herrn Grenz zu mieten. Der Verfasser und Herr Pastor Falk bekamen das Boot Ursula. Nun erst tritt eine bis dahin noch nicht empfundene Ruhe ein. Nach einigen Ruderschlägen sind wir schön in Fahrt und nun lassen wir uns von den Wellen wiegen. Vor uns liegt die Stadt mit ihrer Kirche, dahinter der von hier aus nicht sichtbare Lübbensee und dann das neue Schloss mit seinem hohen Turm des Fidei-Kommissbesitzers Herrn von Waldow und Reitzenstein. Doch für heute mag es genug gewesen sein, und wir bleiben im Seeschlösschen in guter Stimmung noch zusammen. Hier erzählt uns Herr Lehrer Bley noch mancherlei aus der Geschichte des alten Städtchens. Am nächsten Morgen beginnen wir mit der Wanderung durch das schöne alte Städtchen. Lassen wir dazu aber einen Königswalder selbst in Versform zu Worte kommen:

„Die Häuser so klein, die Straßen so eng; doch wer dich geseh’n, stets deiner gedenk.”

Die Stadt liegt auf einem schmalen Hügel zwischen dem Krainich- und Lübbensee. Schon von ferne ist uns der schlanke Kirchturm aufgefallen, der wie ein aufgereckter Finger zum Himmel weist. Wir lassen den Friedhof, der hinter den Häusern der Bahnhofstraße hervorschaut, rechts liegen und nähern uns der Stadtmitte, die vom Marktplatz und dem benachbarten Kirchplatz beherrscht wird. Vor der Kirche bleiben wir erstaunt stehen: Sie ist, wie uns Herr Pastor Falk erzählt, fast 600 Jahre alt und hat an der Westseite eine durch einen früheren Brand wunderbar glasierte Mauer. Das Innere des Kirchleins, ganz in weiß gehalten, macht einen traulichen Eindruck, Mauerwerk und Sitze im Altarraum stammen noch aus ältester Zeit. Nur schade, dass der Kirchturm offenbar in den „Gründerjahren”, um 1890–1900, gebaut ist, er passt, wie wir beim näheren Zusehen feststellen müssen, nicht zum Stil der Kirche. Auf die Frage, warum der Turm denn etwa 4 Meter von der Kirche abstehe, antwortete uns der Pastor, dass einmal Diebe versucht hätten den Turm zu stehlen. Er sei ihnen aber doch zu schwer geworden, und so hätten sie ihn 4 Meter abstehen lassen. In Wirklichkeit hat man ihn so weit von der Westseite abgesetzt, um die schon erwähnte Mauer in ihrer ganzen Schönheit besser zur Geltung kommen zu lassen, und um bei einem Wachstum der Gemeinde die Kirche nach Westen etwas erweitern zu können. Wir besteigen den Turm und freuen uns über den herrlichen Rundblick, den wir aus beträchtlicher Höhe über die Wälder und Felder, über die Seen und Hügel unserer Heimatlandschaft haben, die dicht bis an die winzig erscheinenden Häuser heranreichen. Von hier aus wird die ganze Schönheit dieses Fleckchens Erde deutlich. Königswalde liegt ja an einer Nebenstraße, ist also nur wenigen Autobussen und Autofahrern aus den benachbarten größeren Städten und Berlin bekannt. Anschließend folgen wir einer Einladung, durch den Park des alten Schlosses über die schwankende Brücke zum anderen Seeufer zu gehen, wo das kurz vor dem Weltkriege erbaute Neue Schloss liegt, von dessen Terrasse wir erneut einen wunderschönen Blick über einen großen Teil des Lübbensees haben, während auf dem linken Ufer auf der Höhe des Hügels aus dem Grün der Gärten und Bäume hier und da die Häuser der Pfarrstraße hervorschauen. Durch die gepflegten Anlagen, am Kutscherhaus vorbei, vor welchem der alte Repke sich gerade an einem Wagen zu schaffen macht, kehren wir aus dem Garten des neuen Schlosses durch das Torhäuschen in die Stadt zurück. Neben der schmalen steinernen Brücke, die wegen des wachsenden Verkehrs verbreitert werden müsste, sehen wir ein vergittertes Häuschen mit dem Spruch: „Erbaut 1801 — O. blieb’s doch ewig leer”. Es ist das Ortsgefängnis.

Am Pfarrhaus neben der Kirche angekommen erwartet uns unser Bus und Herr Pastor Falk fährt uns in seinem Wagen voraus und führt uns nach Bergvorwerk und von dort weiter nach Oscht. Am Ortseingang und -ausgang grüßt uns je ein Heiligenbild, wozu erklärend bemerkt wird, dass wir kurz vor Oscht die Grenze zur früheren Provinz „Grenzmark Posen-Westpreußen” passiert haben und nun durch ein Gebiet fahren, dessen Dörfer durch die überwiegend katholische Bevölkerung ihr Gepräge erhalten. Wir fahren über Falkenwalde nach Blesen und biegen dann nach Neuvorwerk ein, fahren weiter nach Neukrug und von dort nach dem Roten Hirsch, wo wir dem Förster Pohl und seiner Familie einen kurzen Besuch abstatten und uns etwas stärken. Wilhelmsthal, das auch noch zum Pfarrbezirk gehört, lassen wir aus Zeitmangel seitlich liegen und fahren nach Osterwalde, dessen Kirchlein (aus dem Jahre 1801) und wenige Häuser unvermittelt aus dem Walde und den umgebenden Äckern auftauchen. Von dort fahren wir über Oscht zu Webers Mühle; dort verlassen wir die Wagen und machen einen schönen Spaziergang zur Stadt zurück, die im Scheine der Abendsonne vor uns liegt.

Am nächsten Morgen sind wir zeitig aus den Federn, denn wir haben einen ordentlichen Fußmarsch vor. Durch die Stadt und danach am Ostufer des Krainichsees entlang geht es zur Höllenschlucht, die in ihrem wilden Pflanzenwuchs auf uns einen tiefen Eindruck macht. Wer weiß, woher der Name stammt! Vielleicht war hier im Dreißigjährigen Krieg, dem das damalige Schloss am Nordufer des Krainichsees zum Opfer fiel (der Rote Turm und einige Steinreste erinnern daran) oder auch im Siebenjährigen Krieg „die Hölle los”. Wir sehen uns den Findling an, in den ein Pferdehuf eingeschlagen ist. Am Südufer des Sees entlang streben wir den Bergen zu, auf denen wir Zerbes Hof wissen. Von dort wandern wir, am Gut Birkenhof vorbei, durch die Bergkolonie mit ihren wenigen Häusern, zu Trautmanns „Gasthof zur schönen Aussicht”. Frau Trautmann kocht wie immer gut und so wandern wir neugestärkt einige hundert Meter weiter, wo sich uns eine überraschend schöne Aussicht bietet, denn von hier aus sind die drei größten Seen der Umgebung auf einmal zu sehen: der Ankensee im Westen, der Lübbensee im Norden und der Krainichsee im Nordosten. Durch Felder und Wiesen geht es nun zur Stadt zurück. Wir verweilen kurz auf dem alten Friedhof oberhalb des Krainichsees, auf dem nur einige guterhaltene Kreuze seine frühere Bestimmung erkennen lassen und genießen den Blick über die Badeanstalt zur nahen Stadt und zum Bergvorwerk.

Bevor wir nun unser Gepäck im Seeschlösschen abholen, treten wir an die Pforte des neuen Friedhofes und finden dort an einem Torbogen die Worte:

„Lebe, wie du, wenn du sterben wirst, wünschen wirst, gelebt zu haben”.

Nun führt uns unser Weg durch die Stadt zum Revierförster Polewski und von dort zum Revierförster Mücke, dessen Vater seinen 100. Geburtstag noch feiern durfte. Frau Mücke verwöhnt uns vor der wohlverdienten Nachtruhe mit wirklichen Genüssen: raffiniert zubereiteten Pilzgerichten und ähnlichen Dingen, bei denen uns noch in der Erinnerung das Wasser im Munde zusammenläuft.

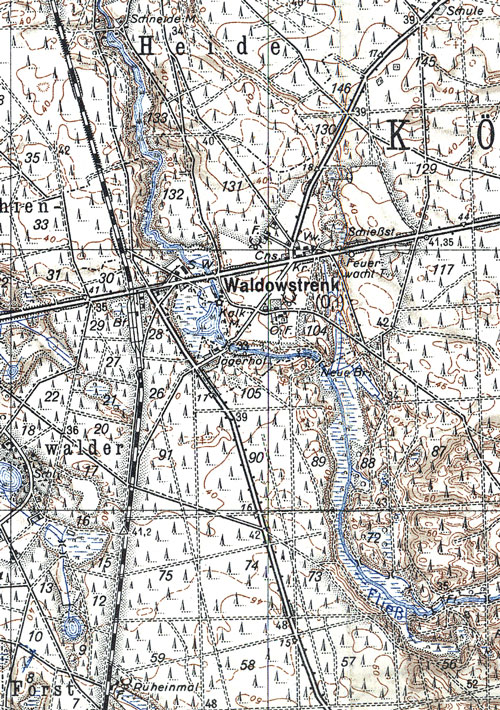

Am nächsten Morgen wandern wir hinaus zum stillen Jahnsee, wo wir eingehend Gelegenheit nehmen, die Schönheiten der Landschaft und das Leben der Tierwelt unter sachkundiger Führung zu bewundern. Von dort aus streben wir der Landstraße nach Waldowstrenk zu, wo uns unser Bus erwartet und nach vorheriger Verabredung Herr Dr. Telle mit seinem Wagen abholt, um uns schneller, als auf Schusters Rappen, nach Waldowstrenk zu führen. Dort werden wir von Herrn Barsch und Frau liebevoll aufgenommen.

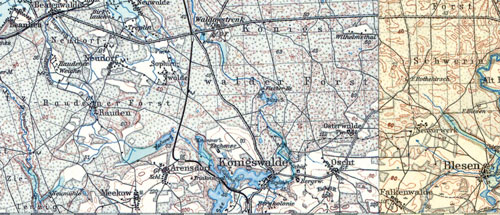

Nach herzlicher Begrüßung besichtigen wir das Sägewerk und bestaunen die aufgestapelten Hölzer. Der Holzanfall ist hier ganz besonders stark, weil im kilometerweiten Umkreis von Waldowstrenk nur Himmel und Wald zu sehen sind, stoßen doch in unmittelbarer Nähe der Königswalder-, Landsberger- und Schwerinerforst zusammen. In der Nähe des Barsch’schen Sägewerks befindet sich die Waldschule Waldowstrenk. Hier war ein Vorfahre des großen, später im Ausland tätigen Flugzeugkonstrukteurs Lippisch als Lehrer tätig. Auch Forstmeister Lehmann und Forstsekretär Scherbart begrüßen wir kurz auf dem Forstamt Waldowstrenk. Dieses Forstamt verwaltet den 10 000 Hektar großen Waldbesitz des Kammerherrn von Waldow und Reitzenstein-Königswalde.

Auf der großen Verkehrsstraße Posen – Berlin wandern mir nun in Richtung Kriescht zum Warthebruch weiter. Links der Straße liegen die Orte Neudorf und Sophienwalde. Ersterer ist durch die große Stiftsforst Neudorf-Rauden, die Forstamtmann Stelke verwaltet und die dem Pädagogium in Züllichau von einem der von Waldow’schen Vorfahren gestiftet worden ist allseits bekannt. Im letzteren Orte wohnte eine Cousine des Reichspräsidenten von Hindenburg. Es waren Festtage der umliegenden Walddörfer, als der alte Generalfeldmarschall – diese Anrede hatte er am liebsten – zu Besuch in Sophienwalde weilte. Auf der Weiterwanderung kommen wir durch Beatenwalde, das seinen Namen nach einer Beate von Waldow erhalten hat und ein Stück weiter unmittelbar rechts der Straße bleibt Beaulieu liegen. Wie dieser Ort zu dem französischen Namen, der übersetzt ,,schöner Ort” heißt, gekommen ist, ist in der Heimatgeschichte nie erörtert worden. In Beaulieu begrüßen wir erst einmal Bürgermeister UhIisch, Korbmachermeister Kühn sowie Lehrer Bergemann. In die Gastwirtschaft Jahn wird auch einmal hineingeschaut und ein kühler Trunk eingenommen. Langsam geht es nun dem Ort St. Johannes zu, der rund 200 Einwohner hat und vom Bürgermeister Pfeiffer verwaltet und regiert wird. Vater Pfeiffer ist ein Original besonderer Art und bringt die originellsten Sachen mit dem größten Ernst heraus. Hier wollen wir heute erst einmal schließen. (wird fortgesetzt)

Otto-Karl Barsch, Waldowstrenk

Erinnerungsskizzen zu „Heimatglocken leise klingen”

5. Fortsetzung.

Beim Lesen des Wanderungs- und Landschaftsberichtes fiel mir bei der Erwähnung des Namens „Trinkeinmal“ auch der Name „Ruheinmal“ ein .

Dieser Ort liegt auch an der Bahnstrecke jedoch zwischen den Stationen Arensdorf und Sophienwalde – Waldowstrenk. In früherer Zeit soll hier der Zug im Bedarfsfall gehalten haben .

„Trinkeinmal“ liegt ja einmalig schön. Um nach einem harten Winter im Osten meinen Kameraden die Schönheit des Stemberger Landes und insbesondere den Ausblick bei der Bahnfahrt von der Landbrücke zwischen dem Anken- und dem Lübbenssee zu zeigen, wählte ich die Zugverbindung von Frankfurt/Oder nach Landsberg über Zielenzig und nicht über Küstrin zumal hierdurch noch Zeit eingespart wurde .

Nach der Fahrt durch die flache und doch monotone Landschaft von Minsk aus kommend, war es eine gelungene Abwechslung und für mich ein Wiedersehen mit der Heimat. Wir mussten uns in der Stranz-Kaserne von Landsberg vor Antritt unseres Urlaubs melden, weil wir von dort auch wieder zum Fronteinsatz abkommandiert wurden.

Für die 14-tägige Urlaubszeit erhielt jeder beim Bürgermeister des Ortes seine Lebensmittelkarten. Dieses war im Frühjahr 1943 der später im Bericht erwähnte Forstsekretär Scherbart.

Da bei den landwirtschaftlichen Betrieben das Schlachten eines Schweins auf die Fleischversorgung angerechnet wurde und es für diese Zeit keine entsprechende Zuteilung gab, wurden unsere zugeteilten Fleischrationen für die Versorgung mit Frischfleisch sehr begrüßt.

Herr Scherbart wohnte in dem Postgebäude, das in früheren Jahren als Umspann- und Übenachtungsstation für die Postkutschen, die von Frankfurt/Oder in Richtung Posen oder Landsberg fuhren, diente. Das Postamt Waldowstrenk betreute damals unter anderem auch die im Bericht erwähnten Förstereien Roter Hirsch und Wilhelmsthal.

Der Postbote Halbeck hat die Sandwege dorthin mit dem Fahrrad bewältigen müssen und nahm dann auch gleich die abgehende Post mit zurück.

Die bei Waldowstrenk erwähnte „Waldschule”, 8 Klassenschule, lag von den Orten Reitzenstein, Altenhof/Altona und Waldowstrenk an der Straße nach Landsberg jeweils ca. 4 km entfernt. Alle Schüler gingen von ihren Wohnorten durch den Wald zu Fuß zum Unterricht. Für die Kinder zwischen 6–9 Jahren fiel der Unterricht, wenn es kälter als -15°C waren, aus. Ich erinnere mich, dass mehrmals telefoniert wurde, damalige Telefon-Nr: Blockwinkel 33, da bei uns am Hammerfließ meist noch niedrigere Temperaturen herrschten. Der letzte Lehrer in der „ Waldschule“ war Herr Kobbelt, der auch dort im Schulhaus mit seiner Frau wohnte. Heute sind Schule und alle Häuser in Waldowstrenk nach deren Zerstörung bis zur Erdgleichen abgetragen. In unserer Heimatliteratur gibt es eine Veröffentlichung „Das Hammerfließ und seine Mühlen”. Wegen der Unwirtschaftlichkeit dieser durch Wasserkraft betriebenen Werkstätten sind schon vor dem Zweiten Weltkrieg einige Hammerbetriebe und Mahlmühlen abgebrochen und andere von Wasserradbetrieb auf Turbinenbetrieb umgebaut worden. Doch heute existiert m. E. nun kein Betrieb mehr, der die Wasserkraft nutzbar macht. Es fehlen auch bei den anderen kleinen Fließen wie Postum u. a. die Staustufen mit Teichen und Staubecken und der kontinuierliche Abfluss, der sonst durch den normalen Betrieb der Werkstätten gegeben war. Hierauf sind unter anderem heute die Hochwasser an Warthe und Oder zurückzuführen. Der im Bericht erwanderte Jahnsee und der Teich der Kalkmühle sind heute eine Sumpflandschaft , durch die das Hammerfließ sich hindurchschlängelt. Ein ideales Naturschutzgebiet, wo inzwischen der Biber wieder heimisch geworden ist.

Bei den bei der Besichtigung des Sägewerkes angesprochenen aufgestapelten Hölzer handelte es sich vorwiegend um für Tischlereien und Zimmereibetriebe aufgestapelte, abgedeckte Bretter, die oft mehrere Jahre an der Luft und nicht in elektrisch betriebenen Trockenkammern trocknen mussten. Wie sparsam damals mit den Ressourcen umgegangen wurde, geht aus der Tatsache hervor, dass das Sägewerk mit 3 Gattern durch eine Dampfmaschine betrieben wurde, die nur mit den anfallenden, vorher getrockneten, Sägespäne beschickt wurde.

Bei der im Bericht erwähnten und gepriesenen Beköstigung mit einem Pilzgericht in der Försterei Mücke fielen mir die Schwärmereien der Fahrschüler und Wochenend-Bahnfahrer, wie Werner Forche aus Zielenzig, Ulli Bley aus Königswalde, H. Kalies aus Gleißen und auch meines Bruders Georg Barsch u. a. für die beiden Töchter aus der Försterei Mücke ein. Letzterer schwärmte aber noch mehr für eine nicht verwandte Ilse Barsch aus Arensdorf, die auch nach Landsberg in die Schule fuhr.

Bei der beschriebenen Busfahrt über Oscht nach Blesen erinnere ich mich an eine Trauung einer Pensionsschwester I. Lorke, die aus Blesen stammte und der katholischen Kirche angehörte. Sie heiratete in der Marienkirche in Landsberg einen Mann des evangelischen Glaubens. Da nun kaum jemand aus Biesen an der Feier teilnehmen wollte und konnte, ein ökumenischer Gedanke war kaum verbreitet, haben wir Kinder aus der Pension sie zum Altar begleitet.

Mit Oscht verbinde ich eine Radtour, die mein Vater und ich an die Grenze seines Amtsbezirkes, gleichzeitig Kreisgrenze, unternommen haben. Die Schwarzkittel hatten den Kartoffelacker eines Bauern heimgesucht und fast die ganze Ernte dort vernichtet. Als Amtsvorsteher musste er gleichzeitig als Schiedsmann fungieren. Der Bauer musste nun einen Schadensersatz von der Forstverwaltung des Kammerherrn von Waldow erhalten. Hier war Fingerspitzengefühl notwendig, um niemanden zu verärgern, da der Sägewerksbetrieb nicht nur von den Holzversteigerungen, auch damals gab es Dumpingpreise, sondern auch von der freien Vergabe durch die einzelnen Forstämter, so z.B. von dem Oberförster Lehmann, abhängig war.

An den Besuch des Reichspräsidenten von Hindenburg bei seiner Cousine im Schloss Sophienwalde kann ich mich nur dunkel erinnern. Standen wir vier Geschwister doch am Ende des 2. Jahrzehnts in den damals üblichen Matrosenanzügen an der Reichsstraße am Abzweig nach Sophienwalde wo dann das Fahrzeug des Generalfeldmarschalls wirklich vorbei kam, einen Stopp einlegte und die Anwesenden begrüßte.