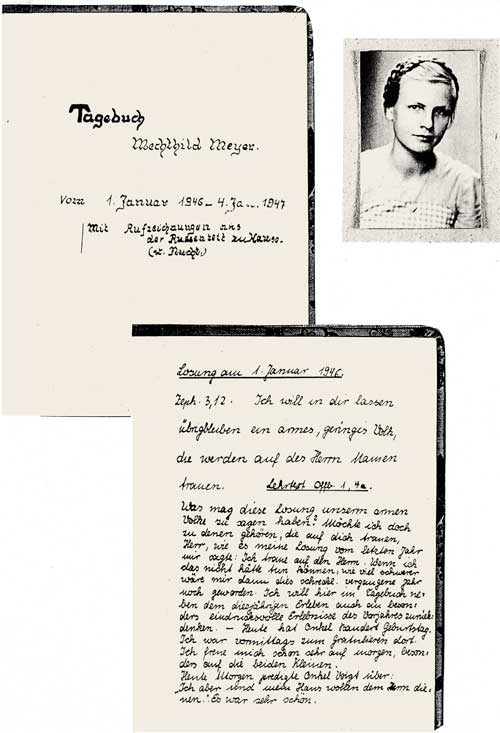

Not und Bewährung – Erlebnisse der 15 1/2-jährigen Mechthild Meyer hinter der russischen Front 1945

Anmerkung (Habermann): Einwohnernamen der Orte Neudresden und Streitwalde, s. die Einwohnerpläne weiter unten

Die Erlebnisse der „Russenzeit“ waren mir derart eindrücklich, dass ich sie 1946 nachträglich dem Tagebuch anvertraute, und nun 53 Jahre danach auch euch erzählen möchte.

Es waren die letzten Monate des Krieges. Mit dem Zurückweichen der deutschen Streitkräfte zog Anfang Februar 1945 auch bei uns in Neudresden/Warthebruch, was nun Polen ist, die Kriegsfront vorüber. Mein Vater wollte vor den herankommenden Russen nicht fliehen, um seine Gemeinde (er war Pastor der Brüdergemeine im Warthebruch) nicht zu verlassen, trotz gepackter Koffer und Wagen. Es kam auch nicht behördliche Erlaubnis dazu. Wer weiß, wo wir sonst auf der Landstraße von der Russenarmee überrollt worden wären, wie es anderen Flüchtlingen aus dem weiteren Osten erging, so saßen wir mit evakuierten Hamburger Verwandten beim Kaffee als am 2. Februar 1945 einige Offiziere als erste Russen ins Haus kamen. Einer küsste die 2 1/2-jährige Kusine Annegret und nahm sie auf den Arm. Andere klauten derweil Zigarren. Was bei uns harmlos anmutete, war allerdings die erste Schreckensnacht vieler Mädchen im Ort.

Den 3. und 4. Februar sahen wir nur vereinzelt Russen und hatten uns noch nicht versteckt.

Am 5. oder 6. kamen Freunde der Eltern, die Familie Burger deren 14- und fast 16-jährige Tochter Gundula und Benigna andernorts vergewaltigt worden waren. – B. erwartete daraufhin ein Kind, das später in Landsberg/Warthe von einem russischen Arzt mit dem Kommentar „das ist eine Frucht der Liebe“ abgenommen wurde. – In Folge versteckten wir, das waren meine Schwester Renate, die Burger-Mädchen und ich, uns im kleinen Dachzimmer mit der Tür hinterm Spielregal. Zunächst gingen wir noch zum Essen nach unten, während jemand aufpasste, später blieben wir „im Versteck“.

Am 9. Februar 45 mussten wir das Haus innerhalb einer Stunde verlassen, da es für einen russ. Offizier samt Frau und Burschen requiriert worden war. Wir zogen an, was nur immer übereinander ging, packten Rucksäcke und das Nötigste (Decken, Esswaren) auf Kinder- und einen Leiterwagen. Beim Nachbarn Wotschke hausten wir zu zwölft in deren Schlafzimmer davon die jüngeren acht auf Stroh, ganz eng nebeneinander. Als wir schon im Halbschlaf waren, kamen Russen.

Mich überfiel ein schreckliches Zittern, das ich nicht verhindern konnte. — Noch Jahre später trat es immer dann auf, wenn wir von den Geschehnissen der ,,Russenzeit“ sprachen. — Wir lagen, als ob wir schliefen. Die Nachbarin sagte immer: „alles Kinder, kleine Kinder!“ Einer nahm Gundula ihren Ring weg, dann gingen sie wieder.

Am 10. Februar war Muttis Geburtstag, aber zum Feiern war uns nicht zumute. Ich erinnere mich jedoch, dass es am 11. Kirschen mit Schlagsahne gab, weil noch Kühe da waren.

Am 12. wurden wir von Russen aus dem Haus vertrieben, samt den näheren Nachbarn. Eigentlich sollte der ganze Ort geräumt werden, da aber die Russen weiterzogen, ohne dem nächsten Nachbarn übers Feld dergleichen zu befehlen, konnten wir am Abend dort unterschlüpfen.

(Zu unserem Kummer mussten wir bei diesem nochmaligen Umzug zwei Kaninchen in Buttermilch und eine Gans zurücklassen)

Der ersten Nacht bei diesen etwas entfernteren Nachbarn Schleusener bin ich mir noch sehr gewärtig: außer uns 16 noch weitere 7 Kinder, deren Mütter zur Arbeit weggeholt wurden (Flugplatz anlegen für die Russen, hieß es). Anrührend, wie die Kleinen bei der Gebetsgemeinschaft beteten.

Ich glaube, sie sagten nur: „Ich bin klein…“. Eine fing an, die anderen sangen mit. Dann lagen wir wie gestopft.

Am nächsten Vormittag kamen zwei Russen, einer mit seltsam hasserfüllten Augen, dass uns allen Angst wurde. Drei Frauen, darunter meine Mutti, sollten mit. Wir Kinder kapierten nicht wozu.

Schließlich ging der eine mit Vati hinaus und schoss. Wir erstarrten vor Schreck, er schoss aber nur eine Taube, um an ihr zu erklären, dass die Frauen Geflügel zu rupfen hätten. Also gingen sie mit. Nach 1- 2 Stunden kehrte eine der Frauen (Burger) zurück, sie hatten sie vergewaltigt.

Wir befürchteten für Mutti und die andere das gleiche; später stellte sich heraus, es war zum Glück nicht der Fall gewesen. Vati ging den Feldweg zur Straße, um nach Mutti zu sehen.

Plötzlich sahen wir ihn angerannt kommen. Es war ganz neblig, sodass wir ihn erst spät erkennen konnten. Renate, Benigna und Gundula versteckten sich so schnell wie möglich im Heu. lch schaffte es nicht mehr, weil ich meinen Mantel nicht schnell fand. Sehr bald darauf traten denn auch Russen ein. Ich saß wie immer zwischen den kleineren Kindern. Die Kerle wollten Gold. Auf die Oma (meine alte Tante) richteten sie gleich die Pistole als sie den Doppelring (Witwenringe) nicht hergeben wollte. Vati wurde seinen Ehering auch los. Leider gerade da, gerieten Mutti und Fr. Schleusener hinzu. Mutti, die ihren Ring schon Jahre lang nicht herunterbekommen hatte, schaffte es auch jetzt nicht. Da zeigten die Kerle die Bewegung des Abhackens. Es schien uns wie ein Wunder, daß es dann doch noch glückte. Renate und die beiden Burger-Mädchen blieben im Heu und erhielten Essen nach oben. Die ersten Tage kamen sie zum Toilettengang noch herunter, dann musste auch das unterbleiben.

Wenn Russen erschienen, sangen wir meistens, oft wurden diese dadurch gerührt, manchmal auch nicht.

In der zweiten Nacht riet Mutti, dass sich Hartmut Burger (12 Jahre) so unter den Tisch der Tür zulegte, dass man ihn zuerst sähe. Wie gut, es kamen wirklich abends Russen, etwa sieben. Darunter der Kommissar, der vormittags wegen der Ringe da war, und ein Leutnant, der sehr anständig schien und ausrief „Nix kommen“, als wenn uns nichts passieren sollte. Mutti sah, wie er ein Kreuz schlug. Als sie eintraten, zogen sie Hartmut gleich an der Hand, dachten wohl er sei ein Mädchen. Während er aufstand, nahm ich die Gelegenheit wahr, nach hinten wegzurutschen, wo die Kinder lagen. Sie „erbten“ Tante Hildes Armbanduhr, die sie ihnen aus Angst gab, und zogen endlich ab.

Ich war noch so aufgeregt, dass ich lange nicht einschlief und mit Hartmut flüsterte. In dieser Nacht erschienen keine mehr.

Als ich schon ein Stück weg war und mich ängstlich umdrehte, kam er hinterher, und ich wagte nicht zu rennen. Endlich ließ er ab, und ich rannte, was ich konnte zurück. Vati und Mutti kamen mir schon entgegen.

Als dann wieder Russen entdeckt wurden, es wurde ja nach allen Seiten ausgeguckt, versteckte ich mich mit Schwester Burger in einer etwa zweimannshohen Kuhle im Stroh. Am Nachmittag traten Russen in die Scheune, schräg unter uns lagen Koffer versteckt, und wir schwebten in höchster Angst, dass sie unser Atmen hören oder heraufkrabbeln würden, um weiter zu suchen, denn die Sachen unten hatten sie gefunden. Aber wir wurden bewahrt.

Nachher zogen wir in die äußerste Ecke im Strohboden, es war immer ein ziemlich mühsamer Weg hinauf mit Klettern über Balken. Trotzdem deckten wir uns ganz mit Stroh, dass man uns nicht sehen konnte. Zuerst kamen wir noch herunter, aber schließlich ging das nicht mehr, weil dauernd Russen erschienen, da aßen wir auch dort. Zu den anderen Mädchen ins Heuversteck sollte ich noch nicht, weil wir befürchteten, dass der Leutnant meinetwegen noch einmal käme, was aber glücklicherweise nicht eintrat.

Am 16. Februar kam der Befehl zur Räumung Neudresdens. Wir machten uns fertig, luden alles auf, gingen aber einfach nicht los. Die Dolmetscherin hatte zwar mit Erschießen gedroht, falls wir nicht abrückten, aber nachher schaute niemand nach uns, und so blieben wir da. Gegen Abend, als ein betrunkener Russe erschien, versteckten wir uns schnell wieder.

Die nächsten Tage waren schrecklich, besonders für die Unversteckten. Am 17. oder 18. ging ich auch zu den dreien ins Heu. Zugedeckt mit Heu bis an den Hals waren wir, für den Kopf bohrten wir hinter uns in der Heuwand ein Loch, wo wir ihn hineinsteckten. Oh, allein schon das Kitzeln der Heuhalme überall. Oft lagen wir 10 Stunden am Tag hintereinander unbeweglich oder nur unterbrochen von ganz kurzer Pause, die aber selten war und meist nicht einmal zum Mittagessen reichte. Ganz früh bekamen wir Frühstück, dann fing es gleich an mit den Russen, sie kamen und gingen, lösten sich förmlich ab. Der Magen knurrte uns oft gewaltig.

Das Kennwort war: „Danket dem Herrn“, wenn einer der unsrigen die Scheune betrat. Einmal kam ein Russe mit Taschenlampe ganz nahe heran, sah uns aber nicht, weil wir so zugedeckt waren.

Am 26. Februar war Benignas 16. Geburtstag. Sie wünschte sich, dass wir uns mal die Hände und das Gesicht waschen dürften, was wir ja die ganzen Wochen nicht konnten. Als wir mitten dabei waren unten in der Scheune, wurden von den Ausguckern wieder Russen gemeldet. Wir sprangen schnell die Leiter hinauf, versteckten diese im Heu und flutschten in unsere Lücken — alles in Blitzes Eile. Diese Aufregung überhaupt immer! Und wenn man nun gerade auf dem Eimer war…, der nur immer abends spät entleert werden konnte. Bis zu dem Eimer war ein ganzes Stück zu kraxeln, denn in der Nähe mochten wir ihn zunächst auch gar nicht haben. Bevor wir den Eimer hatten, mussten wir „klein“ auf eine Büchse gehen, „groß“ in kleine Heuhaufen, beides zum Loch in dem Ziegeldach hinausgeworfen, aus dem wir uns in Ruhepausen oder abends auch einmal die Gegend anguckten. Von dort erkannten wir manchmal Brände, wie grausig!

Es war ja unsere Heimat.

Die anderen unten hatten nicht solche Ruhe wie wir, und doch sehnten wir uns mit allen Fasern des Herzen dort hinunter. Es war zu schrecklich, wenn wir immerzu schießen hörten, und nicht wussten, ob auf jemanden der Unsren geschossen worden war. Wie oft hat die Bande auch nur gerade eben an Vati oder Mutti oder den anderen vorbeigeschossen in Bilder, Uhren oder Wände. Einmal, als ich noch mit Schwester Burger im Stroh lag, kam plötzlich etwas in die Scheune. Wir hörten dann Sieglinde rufen (das ist die jüngste von Burgers): „Mutti, lass die Leiter runter“, sie dachte wohl, wir wären bei den anderen im Heu. Wir riefen sie dann leise zu uns herauf ins Stroh. Sie erzählte, sie wären alle eingesperrt, und nacheinander wären erst alle Männer, dann alle Frauen herausgeholt worden. Danach hätten sie es immer schießen hören.

Sie meinte, mein Vati wäre schon erschossen. Doch nach langem Warten kam er endlich in die Scheune. „Danket dem Herren!“

Es war wirklich so gewesen, dass alle einzeln vorgenommen wurden, Tante Hilde und Mutti vergewaltigt; letztere wohl 12 mal geohrfeigt, weil der einer derjenige war, der uns alle am 13. Februar gesehen hatte und wissen wollte, wo wir seien. Er hatte immer die Größe (von uns älteren Mädchen) mit der Hand gezeigt. Vati wurde in einem Zimmer an die Wand gestellt, mit dem Gewehr an ihm vorbeigeschossen; auch führte man ihn mit einer Eier-Handgranate in den Keller. Da dachte er: Jetzt ist es aus mit mir. Als Vati ein anderes Mal krank lag, schlugen sie um ihn herum alles kaputt. Schrecklich, diese seelischen und körperlichen Anspannungen! Aber Gott bewahrte uns immer wieder in diesen schwersten drei Wochen.

Hätte ich da nicht inneren Halt am Heiland gehabt und Zuversicht in seine Treue, ich wäre bald vor Angst gestorben so wurde ich innerlich immer wieder still (im HERRN). ln Pausen lasen wir immer wieder in der Bibel.

Anfang März war es inzwischen geworden, wir sehnten uns immer mehr da oben hinaus. Eines Tages hörten wir plötzlich ein schauderhaftes Kuhgebrüll. Wir hatten schon einmal Ähnliches erlebt, da hatten sich die Russen den Spaß gemacht, sämtliche Kühe loszumachen. Damals schwebten wir in tausend Ängsten, dass die Bande die Scheune anstecken würde. So auch jetzt wieder. Doch, nun war es augenscheinlich etwas anderes: Es kam niemand, uns Bescheid zu sagen, auch abends nicht, wo doch sonst etwas Ruhe war. Schließlich, es war schon ziemlich spät, erschien unser Essenbringer, Richard Schleusener, zum Heuholen. Wir fragten ihn leise und erfuhren, dass die Russen mit über 100 Kühen da wären. Uns etwas zu Essen zu bringen, war nun gar nicht möglich, da immer Russen zur Bewachung der Kühe anwesend waren. Wir mussten zwei Tage mit einer halben Schnitte trockenen Brotes auskommen. Zum Glück hatte ich eine Dauerwurst in der Tasche. Dreimal am Tag bissen wir von der Wurst ab. („In Zeiten großer Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot“…)

Endlich brachte Onkel Richard in seinen Taschen etwas Brot mit und spät abends Milch. Nach kurzer Zeit hatten die Kühe unser Versteck soweit aufgefressen, dass wir auf die andere Seite umziehen mussten. Das war auch was! In der Nacht krochen Gundel und ich hinüber, um einen Raum zum Liegen im Heu zu schaffen. Wir wagten aber kaum Heu wegzuraffen, weil wir nicht wissen konnten, ob nicht ein Russe zum Bewachen der Kühe, die nun auch die Scheune bevölkerten, sich in dieser aufhielt.

So rafften wir nur hinweg, was nötig war, um uns einigermaßen ausstrecken zu können. Mit unserem Klo-Eimer war das in den Tagen ein Problem. Wir hatten ihn uns zum Glück gleich, nachdem das mit den Kühen bekannt war, in unsere Ecke bringen lassen, was wir des Gestankes wegen vorher vermieden hatten. Auch schon als wir täglich so ewig unbeweglich lagen, konnten wir es uns manchmal kaum mehr verhalten. Sobald die Luft einigermaßen rein war, stürzten wir los. Nun aber wussten wir nie, ob jemand von den Russen oder uns nichtbekannten „Volksdeutschen“, die zum Melken kamen, mit in der Scheune waren. Wenn Onkel Richard oder die Jungs Heu herunterwarfen, dann konnten wir gehen, aber auch dann war es gefährlich.

Einmal war der Eimer so voll, dass wir nicht mehr darauf konnten. Irgendwann erschien dann Onkel Richard mit einem Korb Essen und konnte den Eimer leeren. Als wir glücklich auf der anderen Seite untergeschlüpft waren, sagte er uns eines Abends, dass die Eltern, Tante Hilde, Tante Grete (die Oma) und die Kinder weg mussten, da sie nicht hätten mitarbeiten können.

Die aus ferneren Ostgebieten geflüchteten „Volksdeutschen“ zogen ins Haus mit ein, den Besitzern Schleusener, Burger und anderen blieb nur wenig Platz. In der Nacht wollte er uns zu unserem Haus zurückbringen, wohin die anderen schon am Tag vorher gegangen waren. Ich schlief furchtbar unruhig, träumte davon, Onkel Richard habe uns vergessen, und Schlimmes mehr.

Doch er kam. Wir hatten gepackt, kletterten heraus. Als ich im Dunkeln meinen Fuß vom Heu auf die zum festen Grund führende Leiter setzen wollte, rutschte ich ab und knallte unsanft hinunter, Renate desgleichen. Sie verstauchte sich für längere Zeit den Arm, ich tat mir nichts.

Wir hatten nicht geahnt, dass soviel Heu schon weg war und uns daher verschätzt.

Bruder Burger stand an der Luke wo wir dann auch glücklich mit Hilfe einer weiteren Leiter hinunter gelangten. Es musste alles sehr leise vor sich gehen, da auf dem Hof die Wache stand.

Als Ausrede war vorsichtshalber verabredet, dass eine Kuh kalbe. Wir schlichen also mit Onkel Richard hinten aus der Scheune hinaus, zuerst ohne Schuhe über den hartgefrorenen Boden, übers Feld und Graben, bei Nachbar Egel vorbei, wo noch Licht brannte. Ein Oberleutnant samt Schlachtkommando waren dort einquartiert. Endlich zu Hause, aber was für ein Zuhause. Vollkommen verwüstet!

Letzte versteckte Vorräte entdeckten wir unter der Treppe. Sofort beratschlagten wir, wo wir uns verstecken könnten. Es fand sich keine andere Möglichkeit, als auf dem Oberboden hinter dem Schornstein. Wir nahmen nicht an, das jemand über die Kisten und Berge von Büchern steigen würde, die auf der Treppe, dem Flur und Vorboden lagen. Mutti brachte Essen herauf. Die erste Nacht haben wir aber noch unten geschlafen, zum Glück blieben wir ungestört.

Am zweiten Tag nachmittags knarrte die Vorbodentür. Niemand sagte: „Danket dem Herrn“. Wir waren mucksmäuschenstill. Bis zum Schlafzimmer beim Vorboden waren schon viele vorgedrungen, weiter noch nicht. Nun aber gelangte ein Russe wirklich bis nach oben, guckte erst überall umher, sah uns noch nicht, erschrak dann sichtlich, als er uns gewahrte. Er fragte uns mit Zeichengebärden, ob wir eine Pistole hätten, warum wir da säßen; packte Renates schlimmen Arm und hieß uns schließlich aufstehen. Dann kam sein Bursche hinzu (er war nämlich Hauptmann). Sie kramten in unseren Rucksäcken, klauten noch etwas, befühlten uns. Dann musste Renate mit ihm hinunter und konnte sich seiner nicht erwehren.

Der Bursche wollte mich durchaus haben. Als ich mich wehrte, zielte er mit der Pistole. Da wagte ich’s nicht mehr. Doch noch ehe mir wirklich etwas geschah, er war zwar schon über mir, kam mir in den Sinn, ihm etwas von Gott zu sagen. Ich sah ihn an und sagte: „Gott wird dich strafen, das darfst du nicht!“ oder so ähnlich. Da stand er beschämt auf und sagte: „Ja, ja“, zeigte, dass ich mich wieder verbergen sollte und ging hinunter. Nach kurzer Zeit stiegen schon wieder gleich zwei die Treppe herauf, einer mit Kopfverband, der andere ebenfalls leicht verwundet, aber ohne Waffen. Letzterer schickte den anderen ein Stück die Treppe hinunter. Zu mir sagte er, er konnte fast perfekt Deutsch: „Leg dich!“ Worauf ich sehr bestimmt: „Nein“ erwiderte. Weil er keine Waffen hatte, kam mir der Mut. Da war er ziemlich erstaunt, kam aber dumm vertraulich näher, um mich zu umfassen, wogegen ich mich sträubte. Darauf ließ er von mir ab und guckte mir so richtig frech in die Augen. Ich tat das gleiche. Das dauerte eine ganze Weile. Schließlich schlug er die Augen nieder. Während dieser ganzen Sache hatte ich mehrfach „Jesus Christus“ und etwas von Gott und Kreuz gesagt. Das zeigte ich auf dem Lesezeichen in meiner Bibel, die ich ja bei mir hatte. Zu guter Letzt wurde er ganz vernünftig, fragte mich manches, z.B. nach dem Kirchsaal unten im Haus, Vatis Beruf usw. lch musste so denken: „Wer weiß, ob er aus einem christlichen Elternhaus ist, und ihm bei meinen Worten von Gott klar wurde, was er Unrechtes vorhatte.“ Er rief dann den anderen, erzählte ihm vermutlich, was ich gesagt hatte. Der nahm meine Bibel in die Hand, ließ mich in Ruhe und stieg mit dem ersten die Treppe hinunter. Ich packte unsere Sachen ein und dankte Gott für meine Bewahrung. Da hörte ich schon wieder Schritte.

Es war nur einer. Er fragte, was ich täte, stellte sich dann an das eine Giebelfenster, ich mit der Bibel ans danebenliegende andere. Wir blickten schweigend hinaus, er ging dann bald wieder.

Während ich in diesem Fall bewahrt blieb, fand ich meine Schwester sehr aufgelöst. Alle anderen waren über sie gekommen. Als sie weg waren, liefen Mutti und Vati zu uns nach oben.

Vati hatte uns helfen wollen, war aber gehindert worden, zu uns zu gelangen. Nun sagten wir uns, es hätte wohl keinen Zweck mehr, oben zu bleiben, denn wenn es erst ein paar wüssten, dass hier Mädel sind, würden es auch die anderen erfahren haben.

So blieben wir in der Nacht unten. Aus dem Schlaf geschreckt, hörten wir mit Fäusten an die Tür trommeln. Renate und ich schlüpften halb unter die Bank in Hockstellung, rechts Bank, links Harmonium und erhielten eine Matratze überstülpt. Dann erst öffneten die Eltern. Sieben Russen drangen ein, sie wollten Tante Hilde mitnehmen, ließen Annegrets (2 1/2) wegen dann doch davon ab. Als die weg waren, sagte ich, ich würde das nächste Mal liegen bleiben. Der Platz war für zwei zu knapp. Wir hatten kaum mehr hocken können.

Es kamen nochmal zwei. Ich blieb neben Hedi (8) auf der Matratze über der Bank. Der eine sprach mit Vati, versuchte den anderen immer abzuhalten von dessen Vorhaben, Tante Hilde mitzunehmen. Er ließ ab, als diese sagte, Annegret wäre krank. Doch dann sah er mich liegen, leuchtete mir mit einem Streichholz ins Gesicht, zog mich und wollte mich durchaus mithaben. Aber ich machte mich steif, blieb einfach liegen. Da gab er es auf. Die anderen wollten gehört haben, dass er von schießen sprach, aber das hatte ich zum Glück nicht mitgekriegt. Für den Augenblick erleichtert, sahen wir sie endlich abziehen. Am nächsten Tag hörten wir, dass sie in der Nacht viele aus den Häusern geschleppte Frauen auf der Straße vergewaltigt hätten.

Am 7. März morgens, Renate hatte sich noch unter den Bänken versteckt, hörte ich plötzlich Russenstimmen. Ich war gerade fertig mit dem Kämmen, hatte versucht, mich mit Zöpfchen noch kindlicher zu machen. Schnell setzte ich mich, dass sie wenigstens meine Größe nicht so schnell sahen. Aber die taten uns nichts. Stattdessen befahlen sie uns, ganz schnell zu packen und das Haus zu verlassen. Wir bekamen wohl kaum zehn Minuten Zeit, da ging es schon los.

Seltsamerweise wurden wir nach Westen geschickt und hatten schon Angst, Kanonenfutter zu werden. Die beiden Russen gingen in jedes Haus und holten die Bewohner heraus. Wir mussten dann immer warten. Gegen Mittag waren wir endlich am Ende des Dorfes angelangt.

Es hieß, um 14 Uhr sollten Autos kommen, um uns wegzubringen. Aber es geschah nichts.

Erst um etwa 16 Uhr fuhren Lastwagen vor, aber nur alte Leute und kleine Kinder durften hinauf . Von ersteren die Angehörigen konnten nicht mit. Aber sie haben sich wohl in Limmritz, einem Nachbarort wiedergetroffen. Wir tippelten also mit Kind und Kegel im Schneesturm unter Russenbewachung bis Limmritz. Wie sah es da aus! Schon von außen die Häuser wüst, alle Einrichtung lag draußen herum. An jedem Haus Russen und Weiber, sogar ein Kind in russischer Uniform sahen wir. Wir wurden auf einen großen Hof geführt, von wo wir auf einem freien Platz hunderte von Fahrrädern sahen. Alle Männer mussten heraustreten. Wir dachten, eventuell nach Sibirien? Abschied von Vati. Alle mussten sich in einer Reihe aufstellen und wurden nach dem Alter gefragt. Vati jedoch nicht, er sah wegen seiner Kriegsverletzung aus dem Ersten Weltkrieg (ein unter Fehlen von sechs Rippen schief verheilter Lungenschuss) und mit seinem Vollbart wohl sehr viel älter aus, als er war. Wunderbar! Einige in seinem Alter wurden behalten und später verschleppt. Ich weiß von keinem, der zurückgekommen ist; auch unser Nachbar Wotschke war dabei. Wir anderen, etwa 50 Personen, mussten in einem winzigen Raum übernachten. Kein Sitzen geschweige Liegen möglich. Die ganze Nacht nur im Hocken oder stehen. Kein Wasser, kein Essen, zuerst auch keine Austreterlaubnis. Keine Ahnung, was mit uns werden würde.

Wir dachten schließlich, dass wir alle per Bahn nach Sibirien gebracht würden, da wir uns jetzt an einer Station der Kleinbahn befanden. Wir sangen: „Dennoch bleibe ich stets an DIR wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist DU doch GOTT alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil (Psalm 73) und „Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, da macht die Seele still und friedevoll…“ Vati betete mit uns allen.

Am anderen Morgen um 8 Uhr mussten wir gepackt heraustreten, wurden aber wieder gen Osten geschickt, parallel zum Heimatort an der Postum entlang. Manche kehrten, da wir ohne Bewachung marschierten, nach Neudresden zurück, wurden aber bald wieder vertrieben.

Dieser 8. März war Vatis 50. Geburtstag. Wir „feierten“ Kaffee bei Bekannten am Postum-Wall. Dann ging es weiter bis Streitwalde, wo wir spätnachmittags bei Familie Rüdiger anlangten. Dort wurden wir nicht gerade freundlich empfangen, denn es waren schon viele Leutchen da, einige Verwandte, von denen zwei anderntags, andere später, abzogen. Eine alte Evakuierte und eine verwirrte Oma, die im Altenteil lebte, gab es auch noch. Tante Hilde kam mit den vier Kindern in das Zimmer der Oma. Hedi und Annegret schliefen mit der Mutter in einem Bett, Peter und Jürgen auf dem Sofa. Auf dem Dachboden war ein kleines Oberstübchen eingebaut, wo für die Eltern ein Bett und uns beiden Mädchen eine Strohschütte zur Verfügung stand. Bei Rüdigers gerieten längst nicht soviel Russen auf den Hof wie zuvor bei Schleuseners. Er lag auch etwas abgelegen von der Straße. Wir versteckten uns zuerst nicht, saßen zwischen den Kindern, die Eltern möglichst vor uns. Renate kroch aber nachher immer lieber unters Bett, auf das sich einige setzten. Einmal kam ein Russe mit Polenweib und holte Vati und zwei andere Männer heraus. Sie kamen alle auf einen Hof, wo schon viele andere waren, auch viele junge Mädchen in unserem Alter. Renate war unter dem Bett gewesen, und mich hatten sie wohl nicht richtig gesehen und für ein Kind gehalten. Jeder einzelne der Männer wurde verhört, der eine Mitbewohner (Rocker) kam weg zur Arbeit und erst nach Wochen krank zurück, der andere (Rüdiger aus Sophienwalde) war Arbeiter auf einem Gut gewesen, wurde toll geschlagen, aber freigelassen. Vati wurde verspottet, musste sich vor dem Weib ausziehen, seine Verwundung zeigen, kam aber abends wieder. Wir hatten Angst ausgestanden ihn vielleicht nie mehr wiederzusehen. Die jungen Mädchen, von denen ich ein paar kannte, mussten jahrelang in Sibirien schuften. – Von da an versteckte ich mich auch.

Wenn wenig Zeit war, kroch eine in dem einen, die andere im anderen Zimmer unters Bett. Wurde rechtzeitig Bescheid gesagt, oder waren Russen in der Nähe, die jederzeit hereinkommen konnten, oder waren die Eltern abwesend (z.B. zu Beerdigungen im Nachbarort Költschen, Vatis Bezirk), kletterten wir auf die Decke unserer Oberstube unter den Dachfirst. Dort war es fast dunkel und wenn wir platt zwischen den Balken lagen, konnte man uns von unten nicht sehen. Oft brachten wir Stunden auf der harten Lehmdecke zu. Als „Topf“ diente ein altes Weckglas. Es war damals noch die ganze Zeit gemein kalt, zumal dort oben. Wir hatten nur einen Sack als Unterlage und eine Wolldecke zum Zudecken. Des Öfteren rollten abends mehrere Heuwagen mit Russen auf den Hof, die sich dann etwas kochen oder braten ließen und übernachten wollten. Anfangs schliefen sie mal in der Küche, später gelang es Schwester Rüdiger immer, sie hinaus zu befördern, weil sie Polnisch konnte. Eigentlich war es ihnen von der Armeeführung untersagt. Aber was sollten wir machen. In den Nächten blieben wir den größten Teil oben. Erst, wenn die Russen draußen waren und zugeriegelt werden konnte, kamen wir ein paar Stunden herunter, um ganz früh morgens, ehe aufgeschlossen wurde, wieder hinaufzuklettern. Irgendwie gelang es Mutti meistens, uns Essen hochzugeben, aber wir wagten nicht, mit den Löffeln zu klappern, weil jeden Moment einer heraufkommen konnte.

Bei jedem Geräusch unten vor der Treppe, legten wir uns schnell hin. Manchmal beobachteten wir durch den Spalt zwischen Dach und Boden, der an der Seite sehr flach war, die Russen, wenn sie auf der Bank vor dem Haus saßen und die Tür offen war. Wir sahen allerdings nur Stiefel und Teile der Beine. Die Kinder tobten meist um sie herum. Von „Netten“ bekamen sie manchmal ein Stück Brot. Einer brachte uns einmal eine Flasche Leinöl, die uns zu Pellkartoffeln und (Vieh-!)salz sehr gut schmeckte. Besonders schwierig für uns war es nachts. Wir hörten doch nicht, wenn jemand kam. Andererseits passierte es dort zum Glück nicht häufig, und nicht alle kamen überhaupt nach oben bis ins Oberstübchen, aber die Angst blieb doch.

Einmal hörten wir erst am Morgen, dass welche da waren, wir hatten ruhig geschlafen. Stapften sie unter unserem offenen Fenster vorbei, hörten wir sie, wenn sie redeten. Einmal kletterte Renate noch schnell hinauf, aber ich war so verschlafen, dass ich nur neben Vati liegend unter die Decke kroch. Da kamen tatsächlich welche herauf, sahen die Erhöhung und fühlten nach. Vati redete aber nur immer etwas von „kleines Kind“, sodass sie mich in Ruhe ließen. Ein anderes Mal hatten Rüdigers uns nichts gesagt, als sie früh aufschlossen. Sonst kletterten wir dann immer gleich hinauf, weil öfter so früh welche kamen. Renate war gerade beim Kämmen, als einer hereinkam. Ich lag noch im Bett. Er fragte, wie alt Renate sei. Vati wusste sich nicht zu helfen, drehte sich um und betete. Da ging der Russe leise hinaus. Ein anderes Mal sahen ein Offizier und sein Bursche, der Deutsch konnte, Vaters Bibel und fragten nach seinem Beruf. Als sie etwas von Pastor hörten, wollten sie wissen, wann der Krieg aus sei. Vati bedauerte, das stünde nicht in der Bibel. Sie erwiderten, russischer Pastor sage: 1946. Darauf Vati: „Erst wenn Jesus Christus wiederkommt, wird wirklich Friede sein.“ Sie verließen das Zimmer, kehrten aber zurück, und einer äußerte: „Das ist alles Schwindel.“

Oft schwebten wir auch oben in tausend Ängsten, denn häufig kamen doch Russen auf den Dachboden, ja sogar in die Ecke, wo wir aufkletterten. Wie leicht hätten sie uns entdecken können: Besonders hatten wir Angst als einer mehrmals kam, der riesig war und so fast ohne Mühe hätte hinaufsehen können. Ich wäre oft lieber bei den Kindern geblieben, da kam ich mir immer noch sicherer vor. Wenn ganz plötzlich am Tag Russen kamen, rutschten wir also unters Bett. Wie oft am Tag! Unter „meinem“, besser dem der evakuierten Frau Bergemann, war Blech aufgenagelt, woran ich mir manches kaputtriss, wenn es so fix gehen musste. Manchmal kam gerade jemand, wenn wir zum Mittagessen in Frau Bergemanns Zimmer saßen. Oft hörten wir sie nebenan und konnten gerade noch so hinunter flutschen, ehe sie zu uns ins Zimmer traten. Einmal holten welche nur Heu und kamen nicht herein, da aß ich sachte unterm Bett weiter (in „sehr bequemer“ Lage).

Ein andermal wieder, als abends Heuwagen eintrafen, schafften wir es auch nur gerade noch unter die Betten und mussten lange liegen bleiben, bis uns alles weh tat. Erst während sie aßen, schafften wir es, schnell leise nach oben zu krabbeln. Und das war noch ein Glück, denn sie wollten einige Tage bleiben zum Schlachten usw. Wie gut, dass wir es gewagt hatten und rechtzeitig noch hinauf gelangten. Aber auch dort konnten wir natürlich nicht Tage zubringen, wenngleich wir oft stundenlang lagen, ohne uns rühren zu können. Die Eltern entschlossen sich, uns nach Költschen zu bringen. Wir kletterten in dem Moment, als alle Russen beim Schlachten beschäftigt waren, aus Frau Bergemanns Fenster. Wir liefen am verbrannten Gehöft der jungen Rüdigers vorbei, über die Postum-Brücke (Anm.Hab:eigentlich Brenkenhofskanal) und auf der anderen Seite am Wall entlang wieder vorbei an unserer bisherigen ,,Zuflucht“ mit den Russen, nur getrennt durch das Flüsschen. Ein ganzes Stück weiter, wo keine Beobachtung mehr möglich war, trafen wir auf die Eltern, die sich früher aufgemacht hatten. Nun gings weiter nach Költschen, mittags waren wir bei Familie Arendholz. Dort hörten wir vom Wegholen junger Mädchen in der Nacht.

Auch nicht sicherer, was nun? Nicht dableiben natürlich! Also zurück nach Streitwalde. Wieder trennten wir uns weit vorher von den Eltern und warteten, bis sie einen guten Vorsprung hatten sie mussten ja Rüdigers Bescheid sagen. Unterwegs verbargen wir uns hinter dem Wall, weil so viele Heuwagen unterwegs waren, von denen wir nicht gesehen werden wollten. Ein längeres Stück liefen wir in gebückter Haltung hinter dem Wall. Dann mussten wir wieder vorbei an „unseren Russen“ und über die Brücke, durch Schuppen, über Geräte und Wagen klettern. Schwester Rüdiger zeigte uns, wie wir gehen sollten. Schnell durchs Fenster, huschten wir wieder nach oben. Glücklicherweise verließ die Schlacht- und Brate-Russenbrigade den Hof am nächsten Tag.

In den folgenden Wochen bei Rüdigers hielten wir es nun doch nicht immer drinnen aus, besonders ich nicht. Ich setze mich hinter einen Schuppen und spielte mit den Kindern im Sand.

Plötzlich bellte der Hund, mein Rückweg war verlegt. Nun hörten wir Stimmen, einige Kinder waren schon zu ihren Müttern gelaufen, wie verabredet, zu deren Schutz. Einige blieben bei mir. Wirklich stiefelten die Russen gerade um meine Ecke, guckten uns zu. Ich spielte so babyhaft, dass sie annehmen mussten, ich sei doch noch ein Kind. Ein andermal war ich dort, wo sich das Klo mit „Sturmspülung“ befand. Als der Hund bellte, klemmte ich mich zwischen Klo und Schuppenwand. Der Russe guckte ins Klo, wo gerade jemand anderes darinnen war, kam aber nicht herum, wo er mich hätte sehen müssen. Manchmal saß ich auch auf einer Decke nahe dem Backofen, nahm mir vor, mich im Notfall in den Faschinen (den Reisigbündeln zum Heizen und Dämmesichern) zu verbergen. Renate dagegen saß schon immer halb drinnen, wenn sie draußen war. Als wir das erste Mal nicht in unserem Bodenversteck waren, ging ein Russe mit einem Spürhund nach oben, der hätte uns bestimmt verbellt. Wir hielten dies für eine wunderbare Fügung.

Wieder einmal, es war gegen Abend, meldeten Vati und Mutti zwei Russen. Da es schon sehr knapp war mit der Zeit, krabbelten wir nur schnell unter die Betten, natürlich mit Mantel, wie wir ja überhaupt meistens alles anhatten, nachts der Kälte, tags des Klauens wegen. Es waren denn auch solche, die etwas klauen wollten. Erst wühlten sie bei Tante Hilde alles um, kamen dann in Frau Bergemanns Zimmer, wo ein Kleider-, Geschirrschrank und eine Wäschekommode war. Schon als sie den Kleiderschrank durchkramten, schaute einer von Weitem so unters Bett, dass mir totangst wurde. Aus dem Geschirrschrank stahlen sie allerlei, was sie in ein Laken packten. Jetzt war die Kommode dran neben meinem Bett. Ein Fach nach dem anderen wurde durchsucht, aber nichts genommen. Damit fertig, sah einer direkt unters Bett, wo noch ein Paket stand. Ein Stück Pappe hing lose am Paket, worauf mein Ellbogen aufgestützt lag. Sie zogen die Schachtel vor, ich konnte noch meinen Arm vorsichtig anheben. Aber auch da fanden sie nichts, wonach sie suchten. Als sie das getan hatten, warf der eine noch einen langen Blick unters Bett und sah mir mitten ins Gesicht. Oh, diese Anstrengung, nicht los zu schreien, überhaupt kaum zu atmen, geschweige denn sich zu rühren. Ohne den Heiland hätte ich es nicht vermocht! Aber es passierte nichts weiter.

Hat er mich nicht gesehen?! Hat Gott ihm die Augen zugehalten? Sie gingen weg. Ich war natürlich furchtbar aufgeregt und betonte, er müsse mich gesehen haben und käme abends bestimmt wieder. Vati, der durch diese seelischen Anspannungen und die ständige Angst um uns auch schon sehr zermürbt war, wollte mich nicht begreifen und schalt mich etwas aus: Immer hätten wir doch darum gebeten, der HERR möchte ihnen die Augen blenden, und wenn er es tut, dann glaubte ich es nicht. Er hatte recht, andererseits fand ich mich eher bemitleidenswert, ging hinter den Schuppen und heulte mich tüchtig aus, bis Mutti kam und mich beruhigte.

Und es ist auch wirklich niemand gekommen, mich zu holen.

Etwas, was noch scheußlich für uns war, dass wir uns ja nie waschen konnten, ich meine den ganzen Körper mal. Wäsche hatten wir seit Anfang Februar nicht gewechselt. Bei Rüdigers wagten wir es schließlich doch mal. Vati und Mutti guckten überall aus. Wunderbarerweise kam währenddessen diesmal keiner. Allzu gründlich wurde die Wäsche natürlich nicht, aber mit frischer Wäsche reichte es, um sich wie neugeboren zu fühlen. Ein weiteres Mal wagten wir es dann nicht mehr unten. Samstags holte ich mir eine Schüssel auf den Oberboden, wo ich mich im Notfall schnell hinlegen konnte.

Sonntags, wenn unten Bibelstunde gehalten wurde, auch beim täglichen Morgensegen, mussten wir oben bleiben. Da haben wir stattdessen selbst in der Bibel gelesen und allerlei Lieder auswendig gelernt. Vati hielt für die Kinder häufiger Kinder-Bibelstunden, an denen wir meistens teilnehmen konnten und so Sonntagsschullieder wiederholten.

Der erste Tag, an dem wir keinen Russen sahen, war der 20. März, der 22. Hochzeitstag der Eltern. Es war herrliches Wetter. Wir wuschen uns endlich die Haare, Mutti hatte von Bekannten Waschmittel ergattert, sodass auch Wäsche gewaschen werden konnte. Wir hofften sogleich, die Russen wären abgezogen, und die Deutschen kämen wieder. Manchmal hörten wir von und sahen Flugblätter „Macht jeden Russen nieder!“ usw., auch Gerüchte vom „Werwolf“ waren im Umlauf. Abends beobachteten wir deutsche Flieger die Leuchtbomben warfen, um die neugebaute Warthebrücke zu finden. Wunderschöner Anblick!

Ostern war alles still, d.h. Russen waren noch da, aber von der Front hörten wir nichts. Später wieder Tage und Nächte hindurch Flieger um Flieger ein gewaltiges Dröhnen! Der nächste Tag ohne Russen war der 7. April. – Mit der Großmutter war es auch nicht leicht, wenn z.B. die Kinder Tuschwasser stehen ließen, steckte sie die Tasse ins Bett, wenn sie es nicht austrank. Ja, das kam auch vor! Überhaupt verschwand vieles in ihren „guten Spind“. Annegret fantasierte noch in Mecklenburg davon, dass „Großmutter“ ihre Puppe (bestehend aus einen Holz und Läppchen) ins Bett gesteckt hätte. – Das Aufreibendste war, dass Rüdigers es nicht verstanden, dass wir uns versteckten und dass Vati uns nicht angeben wollte, als die Russen verlangten, die Bewohner auf einer Liste an der Tür anzuschreiben. Auch in Essensfragen gab es Probleme. Sie verlangten nicht immer einsichtige bzw. anstrengende Dienste, Mutti und Tante Hilde hatten sich vor den Pflug zu spannen und anderes. Wir wären denn auch lieber heut als morgen gegangen, wenn es doch bloß möglich gewesen wäre.

Ende April hörten wir munkeln, dass man zurückkönne. Ein Ehepaar ging nach Neudresden, sie kamen auch durch und berichteten, wie schauerlich es aussehe. Nichts wäre übrig an Küchensachen und ähnlichem täglichen Bedarf. Aber als wir die Erlaubnis erhielten, zogen wir doch voll Freude am 27. April morgens los, nachdem wir uns versöhnt von Rüdigers getrennt hatten. Wir passierten Mannheim und Malta (Warthebruch! – es gab dort auch Saratoga, Maryland, Louisa, Corsika, Pensylvanien – das unter dem Alten Fritz trocken gelegte Land wurde z.B. vorher auch nach Amerika Aussiedlungswilligen überlassen, die ihre Orte nach ursprünglichem Ziel oder Herkunft benennen durften). Auf dem Heimweg begegneten uns kaum Russen. Nur einmal jedoch an einem Feld, wo Deutsche unter Russenaufsicht arbeiteten, wollte uns einer auch hinholen. Es war aber ein Graben dazwischen und da wir nicht gehorchten, passierte auch nichts weiter.

Ein ganzes Stück voraus zogen unsere Nachbarn, die Familie Wotschke und Rocker mit uns Tante Zehbe. Sie hatte bei Sieverts gewohnt, deren zwei Mädchen verschleppt wurden, wo aber auch Schwester Schiewe mit ihren fünf Söhnen untergekommen war. – Der älteste, 15 Jahre, war so riesig, dass die Russen ihn immer für älter hielten und manchmal zur Arbeit mitschleiften.

Wer konnte wissen, ob sie ihn nicht eines Tages wie andere Männer verschleppen würden. Darum wollte Schwester Schiewe gern, dass Vati ihn konfirmierte. Als er das erste Mal zum Unterricht kam, ging alles gut. Beim zweiten Mal schnappten sie ihn auf dem Wege ab und nahmen ihn mit. Nach einer Woche kam er wieder, hatte nicht arbeiten müssen, aber es ging von einem Verhör ins andere. Schließlich rettete ihn sein H-J-Ausweis, auf dem sein Alter vermerkt war. Ein junger Russe, wohl nicht Soldat, hat ihm zum Ausreißen verholfen.

Inzwischen waren Schiewes zu den Verwandten nach Langenstuttgart gezogen, wo Vati Dieter dann auch konfirmierte. (Das geschah noch alles in der Zeit, wo wir versteckt bei Rüdigers auf dem Oberboden lagen.) –

Nun aber weiter zu der Rückkehr nach Neudresden. Unterwegs pausierten wir kurz, wir schleppten und schoben ja „ganz schön“. Ich hatte einen Kinderwagen und einen „Rucksack“, d.h. einen Sack mit Stricken, die einschnürten. Ich legte ihn schließlich noch auf den Wagen.

Bei Tante Zehbes Haus, ziemlich am Anfang des Ortes, hielten wir an, Renate und ich verbargen uns, da drei russische Offiziere mit Rädern hin und her kutschierten, dass uns Angst wurde.

Später schoben wir erstmal bei Nachbar Wotschke hinein, weil wir eventuell mit ihnen zusammenwohnen wollten.

Da hat sich der Kreis nach Wochen (9. Februar – 27. April) für einen kurzen Moment geschlossen.

Als wir eben angekommen waren, gingen die Eltern übers Feld zu unserem Haus, ich mit. Wir hatten es uns ja toll vorgestellt, aber so hatten wir es denn doch nicht erwartet. Man kam nur mühsam ins Haus. In der Waschküche lag noch die Wäsche, die wir hatten waschen wollen, teils noch im Einweichwasser. Die besseren Sachen waren geklaut. Es war sozusagen alles Brauchbare weg. Wir fanden z.B. ein Stück Tischtuch mit einem groben Rotweinflecken, aber der vermutlich noch saubere Teil war abgerissen. In der Küche lag der große Schrank quer am Boden, der Tisch war weg, wie auch im Wohnzimmer, „guten Zimmer“ und im kleinen Saal.

Vati war gerade vom Keller heraufgekommen, als wir Russenstimmen hörten, die sich im großen Saal verirrten. Wir vernahmen Fiepen auf Orgelpfeifen. Ich schlich dicht unter den Fenstern vom kleinen und großen Saal vorbei, raste übers Feld zu Wotschkes und gab Renate Bescheid. Wir versuchten, in ein Loch zu steigen, das von einem Zimmer auf einen Dachboden führte. Als ich oben war, was sehr schwer ging, zog Renate hastig den Stuhl weg und verkroch sich im Stroh. Auch hier erschienen die Russen später, und es erwies sich, dass die Versteckmöglichkeit nicht viel taugte. Wir verbargen uns stattdessen lieber schnell im Holzstall oder Klo. – Auch dort war es nicht sehr geheuer wie ein Erlebnis meiner Schwester zeigte. Ein Russe überraschte sie dort. Und als sie schreien wollte, presste er ihr die Hand auf den Mund, worauf sie ihn so kräftig in den Daumen biss, dass er von ihr abließ.

Inzwischen hatten sich die Eltern entschlossen, in unser Haus zu ziehen. Die einzige Möglichkeit sich aufzuhalten, war der kleine Saal. Die anderen Räume waren alle so furchtbar durch- einander. Etwa 30 - 50 cm hoch – je nach dem vorherigen Inhalt des Zimmers – lagen Dreck, Bücher, Scherben, Stofffetzen, Russenhäufchen, Spielzeugreste, Möbelteile, sonstiger Kleinkram und kaputte Gegenstände über- und untereinander. Im kleinen Saal waren alle Bänke und Stühle weg. Jetzt fehlte auch das Harmonium. Das Bild des gekreuzigten Heilands war zerstochen.

Wir räumten im kleinen Saal schnell auf und suchten Schlafgelegenheiten. Es gab noch ein Feldbett, das oben unter allem Zeug überdauert hatte. Ein Bett mit Federrahmen wozu sich die richtige Matratze bei Tante Martha Egel (der anderen Nachbarin, meiner Patentante) fand, ein Bett mit Holzbrettern zwei abgelederte Sofas, ein Kinderbett, ein kleineres und wohl noch ein richtiges Holzbretterbett.

Nun die Verteilung: Renate und ich in einem schmalen Holzbretterbett. Vati und Mutti in dem Matratzenbett – halt, da war noch eine schwere Federmatratze, die wir auf Steine stellten, da schlief Mutti drauf –, Tante Zehbe auf einem Sofa, auf dem anderen Tante Grete, Tante Martha Egel auf dem Feldbett, Tante Hilde wohl mit Hedi im anderen Holzbretterbett, Peter in dem kleinen, Jürgen und Annegret im Kinderbett. Letztere zogen später ins Haustöchterzimmer wo auch nicht so viel herum lag.

Anderntags ging das grobe Aufräumen, vornehmlich die weitere Schadensbesichtigung los:

Großer Saal – keine Bank mehr, nur auf der Empore noch eine kleine hohe Orgel zertrümmert, Orgelpfeifen trieben sich im ganzen Ort herum. Fenster zum Teil entzwei. Nur noch an den hohen Fenstern Gardinen (später zu Bettbezügen verarbeitet!); im Gemeindegeschirrschrank – nur noch etliche Untertassen, kein großer Teller, keine Tasse, sonst alles weg.

Gutes Zimmer – Tisch, Stühle, Polstermöbel, Klavier, Harmonium, Ölgemälde, Gardinen, Stors verschwunden.

(Unsere Gardinen sahen wir später beim polnischen Bürgermeister, wie auch eine große Teneriffa-Stickereidecke, die Frau Bürgermeister bei uns geklaut hatte und nun behauptete, ein Jahr an ihr gestickt zu haben.)

Das Folgende füge ich nun nach 53 Jahren aus der Erinnerung noch an:

Das Geschäft des Aufräumens gestaltete sich mühsam, in Vatis Arbeitszimmer wurde nur etwa ein qm/Tag geschafft.

Auch auf der Veranda lag vieles verstreut: Brautbriefe der Eltern, Akteninhalte, Geld (von dem wir nicht ahnten, dass es noch Gültigkeit in Deutschland hatte), Urkunden. Ich fand da erfreulicherweise meinen Geburtsschein, allerdings als Klopapier benutzt.

Was vor dem Russeneinbruch vergraben worden war, hatten sie bis auf eine kleine Kiste mit Silberzeug im Keller alles gefunden. Mag sein, sie liegt noch immer dort unter den Ziegelsteinen. (Sie zu heben, erschien sinnlos, wegen der damals noch anhaltenden Plünderungen.)

Wir ernährten uns von Kartoffeln aus den Mieten, die weit im Feld lagen. Salz gab es nur in Form von Vieh-Lecksteinen. Im Keller fanden wir unter einem umgestülpten Blumentopf noch ein Stück ranzige Butter.

Ich musste mit vielen anderen, was gleichzeitig auch Schutz bedeutete, auf den Feldern Mist verstreuen, der von Russen herangefahren wurde. Dann pflanzten wir Kohl. Wir erhielten dafür eine Schnitte Kartoffel/Korn-Brot und einen Teller Suppe. Renate hatte beim polnischen Bürgermeister mit Hanna Henschel, in deren neuen Haus er sich einquartiert hatte, Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Die Arbeitszeit erstreckte sich von Sonnenauf- bis -untergang. Danach durfte niemand mehr auf der Straße sein. Wir kehrten nach der Arbeit über Schleichwege und gedeckt durch einen haushohen Strohberg (Dreschkommando) zwischen Tante Martha Egels und unserem Grundstück nach Hause zurück. Wir wollten vermeiden, dass entdeckt wurde, wohin wir gehörten. Denn auch jetzt war man vor nächtlichen Besuchen nicht sicher, selbst nach dem Waffenstillstand nicht, obgleich von der Kommandatur verboten. – Aber wer wollte Klage gegen die Sieger führen.

„Woina (Krieg) kaput(t)“ schrieen die Russen begeistert springend auf dem Feld am 8. oder 9. Mai. Die Arbeit für uns ging ohne Unterbrechung weiter.

Vati hatte keine Möglichkeit, seine Gemeinde zu betreuen, tags Arbeit, abends Verbot unterwegs zu sein. Die Hamburger Verwandten zog es nach Hause, und die Belastung, als einziger Mann sich für mindestens zehn Menschen verantwortlich zu fühlen, drückte ihn sehr. Wir hörten, dass Reparationszüge leer von Russland zurückkehrten, manchmal an Stationen der Ostbahn hielten und Deutsche nach Berlin mitnahmen. Aber es war verboten, den Ort zu verlassen.

Grobe Unsicherheit herrschte, was zu tun sei. So fragte Vati nach „alter Väter Sitte“ im Gebet mit Mutti, Tante Martha Egel und dem Gemeinde-Ältesten, Bruder Henschel, in dieser Not das Los, um so vom HERRN Weisung zu erhalten. Zunächst die Frage: „Dürfen wir DICH überhaupt fragen?“. Drei Lose wurden vorbereitet (1. ja, 2. nein, 3. leer). Das „JA“ wurde gezogen – Nun die eigentliche Frage: „Dürfen/sollen wir gehen?“ Auch dieses Mal „JA“.

So wanderten wir bei Nacht und Nebel mit den wenigen Habseligkeiten auf zwei Kinderwagen die elf Kilometer nach Döllensradung an der Ostbahn (Strecke Berlin–Küstrin–Landsberg–Schneidemühl–Warschau–Russland). Dort drückten wir uns 2 1/2 Tage auf dem Bahnsteig herum. Annegret maulte: „Wollen in ander Stube gehen“, „Bloß ein kleines Käntchen (Brot) haben“ (Und das von ihr, die früher so schlecht aß!). Ein Lichtblick dazwischen war die Mahlzeit bei einer von Jugendbibelwochen vertrauten Frau.

Schließlich kam ein Güterzug und hielt auch. Die Menschenmassen drängten in die Waggons.

Ich stand mit dem asthmakranken 10-jährigen Peter noch draußen, als der Zug anfuhr. Kann man sich den Schock ausmalen! Ich sah mich allein zurückbleiben mit dem kranken Vetter.

Aber, oh Wunder, der Zug hielt noch einmal, sodass wir einsteigen konnten.

Zwar stehend, aber doch verhältnismäßig bequem erreichten wir Berlin-Lichtenberg. Die anderen, die Wochen später von den Polen vertrieben wurden, mussten diese Strecke entbehrungsreich zu Fuß laufen. In Lichtenberg wurden wir eine Nacht im Lager interniert, wo wir uns Flöhe und Kleiderläuse einhandelten. Renate war besonders begehrt von solchen Viechern.

Mich beeindruckte, wie ein anderer christlicher Flüchtling in dieser Situation das Lied singen konnte: „Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein.“

Ein Lied, das oft angegriffen wird, weil es das Christsein zu rosig darstelle. Es gewinnt aber eine andere Bedeutung, wenn du dich in solcher Lage beim VATER im Himmel geborgen weißt und fröhlich darin bist.

„Lasst die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllet sein, denn der Vater in dem Himmel nennt uns seine Kinderlein. Immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens. Fröhlich lasst uns immer sein.“ (J.U. Reitz )

Meine Erkenntnis ist, dass solch eine Einstellung mehr hilft als zu klagen.

ln der Brüdergemeine Neukölln gab es ein paar Erholungstage, ehe wir nach langem Marsch durch die zerstörte Stadt von Spandau gen Mecklenburg weiterfuhren, in der allerdings vergeblichen Hoffnung, nach Hamburg durchzukommen. Wir blieben an der neuen Grenzziehung hängen, aber das ist ein anderes Kapitel.

Mechthild Zippel, Zinzendorfplatz 7, 78126 Königsfeld